中高生が世界最高レベルの加速器で行ったミュオンビーム実験

中高生が挑戦したミュオンビーム実験

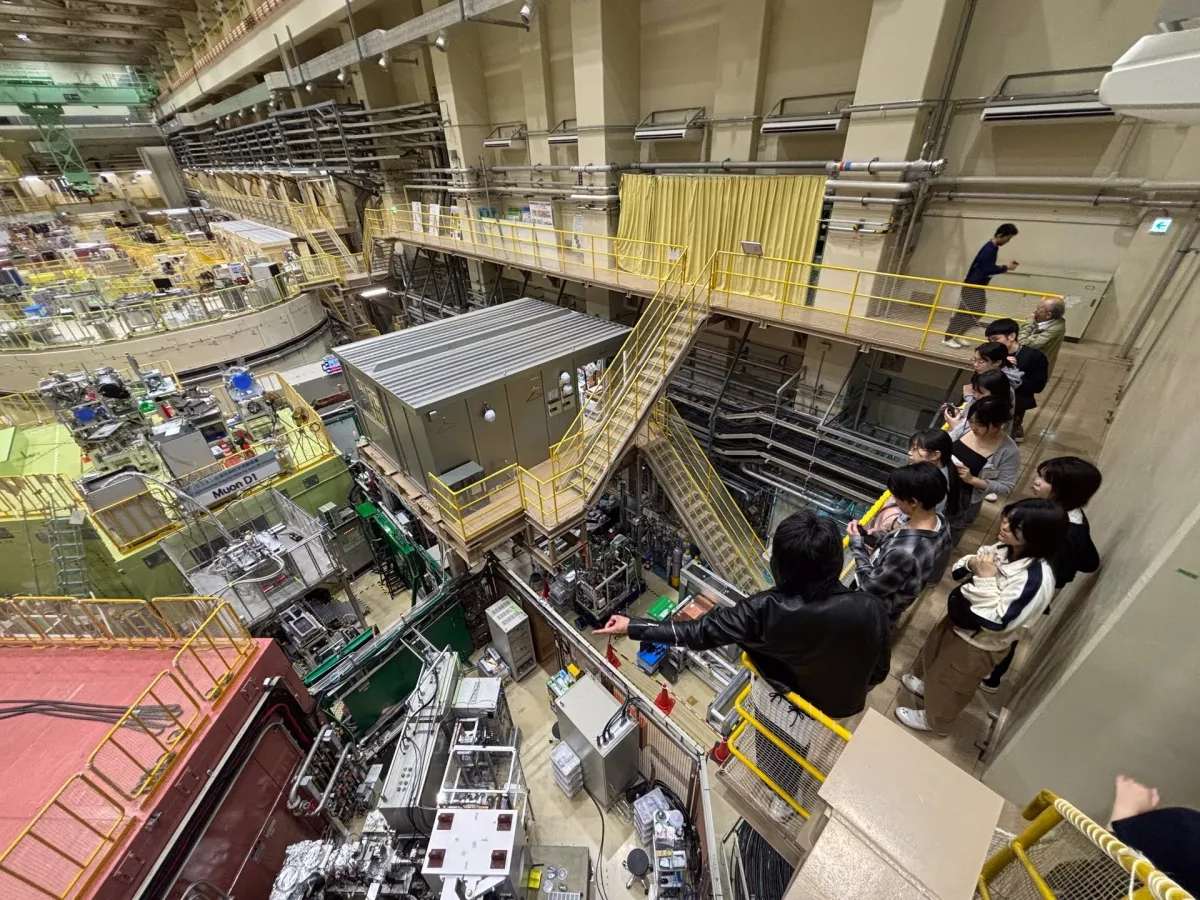

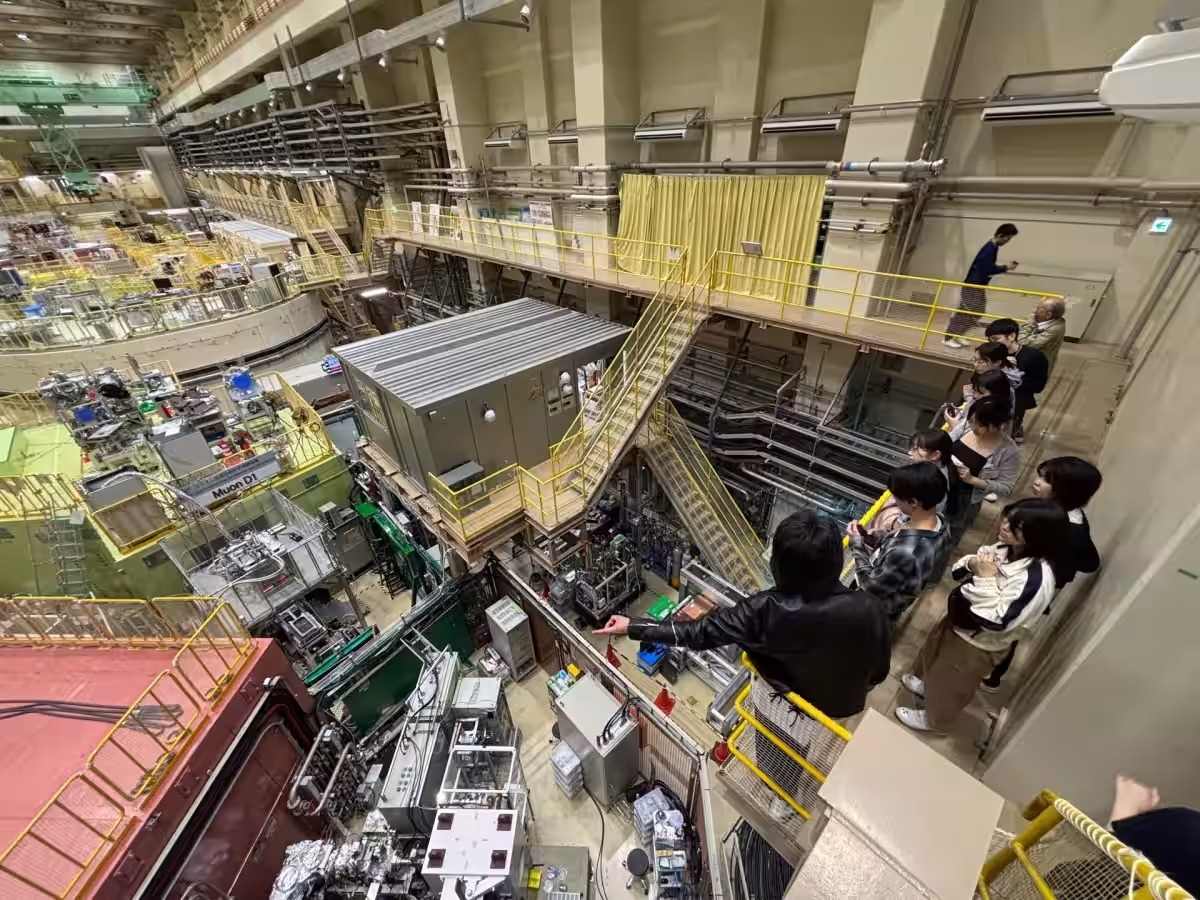

2025年5月5日と6日に、茨城県にある大強度陽子加速器施設J-PARCで、初めて中高生によるミュオンビーム実験が行われました。このプロジェクトは、加速キッチン合同会社の協力により実現し、選ばれた4名の中高生たちが挑戦した内容をご紹介します。

J-PARCとは?

J-PARC(Japan Proton Accelerator Research Complex)は、世界最高クラスの陽子加速器で、物質・生命科学分野での最前線の研究が行われています。ここでは、中性子やミュオンなどの量子ビームが生成され、幅広い研究に活用されています。特に、物質の内部構造や物性を調べるための実験が数多く行われており、科学者たちが集まる国際的な研究拠点でもあります。

中高生たちの挑戦

選ばれた中高生たちは、大学生や院生のサポートを受けながら、各自の研究課題に取り組みました。実験の初日は施設の見学や準備が行われ、2日目には3つの提案に基づく実験が実施されました。以下はそれぞれの課題の詳細です。

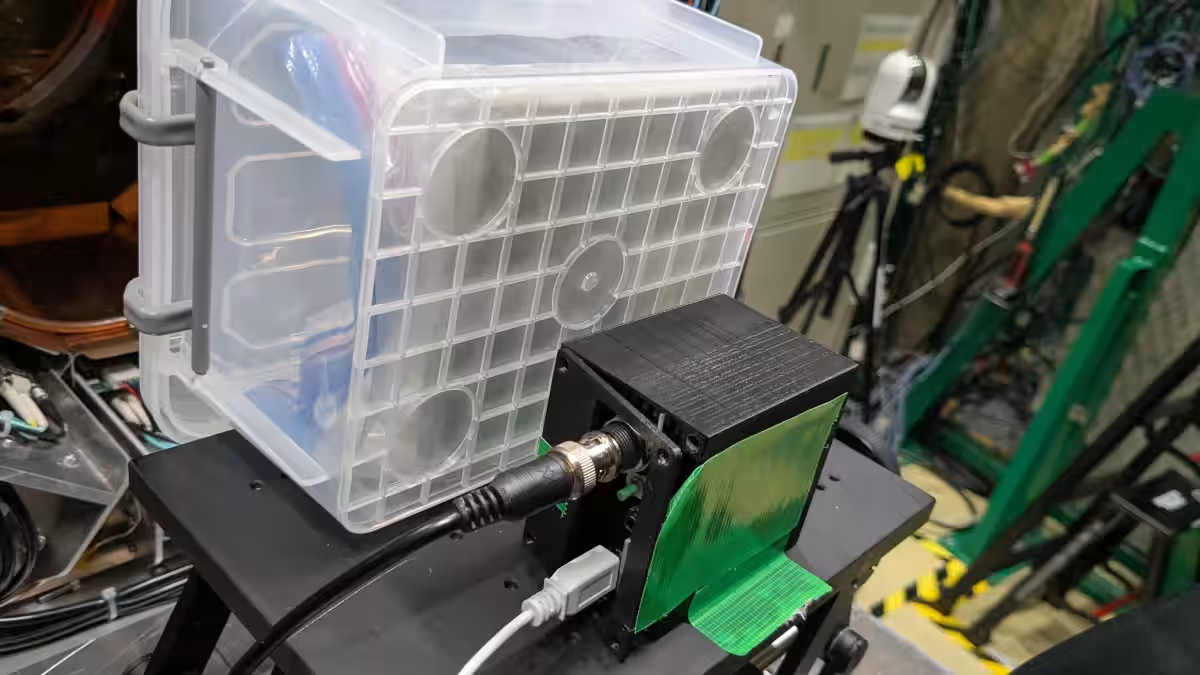

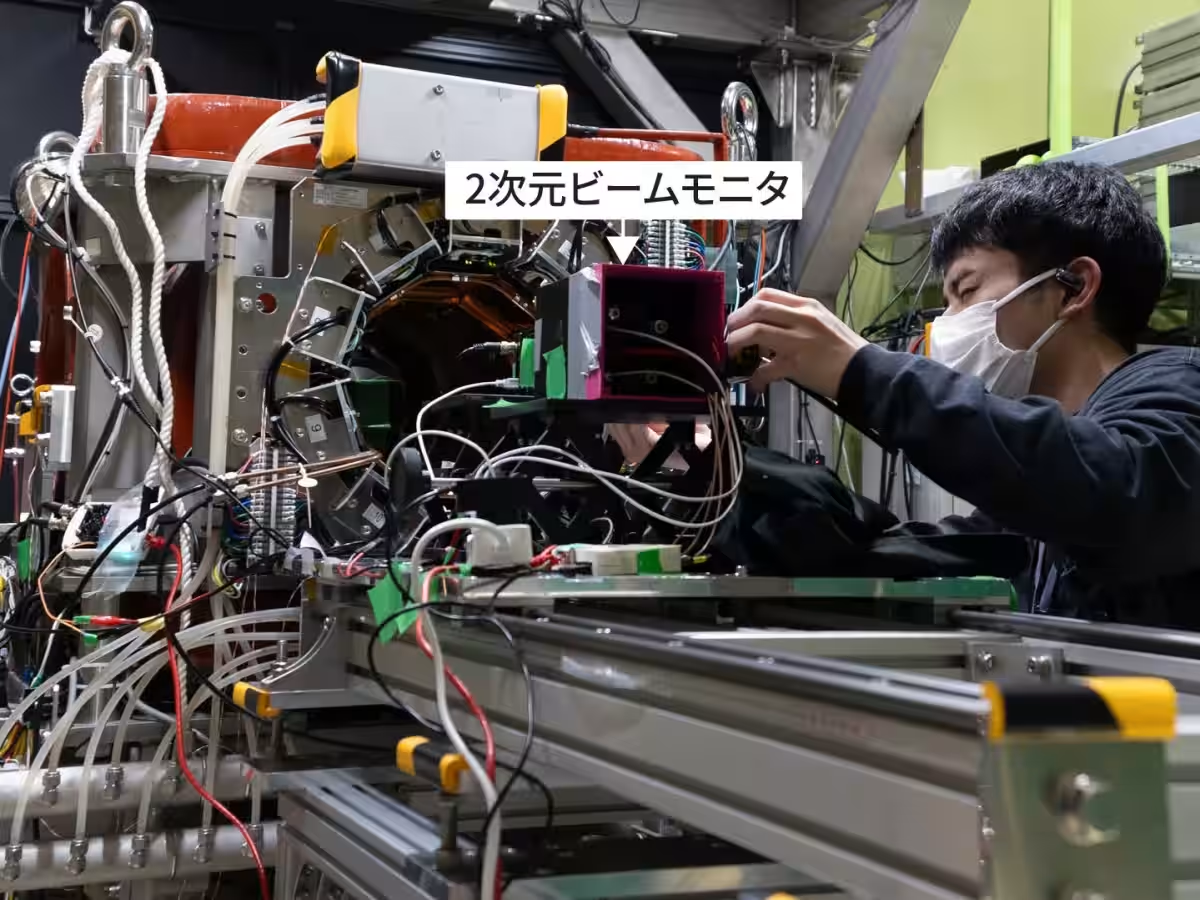

課題①:2次元ビームモニタの性能評価

松下千穂里さん(女子学院高等学校3年生)は、CERNでの経験を活かし、2次元ビームモニタを用いた実験を行いました。彼女は、J-PARCの特徴である短時間のビーム到来に対して、全ての信号波形を収集するという工夫を凝らしました。このデータ収集は、ビームの特性をより深く理解する手助けになるでしょう。

課題②:ミュオンビームの速度測定

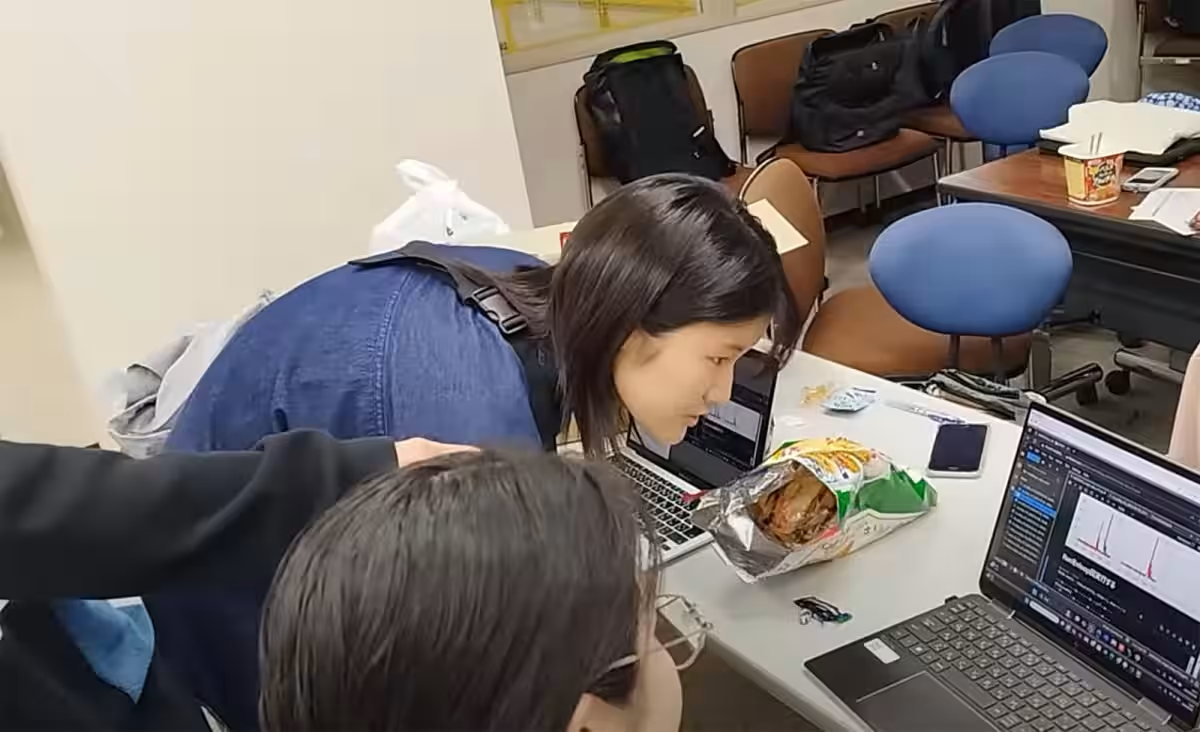

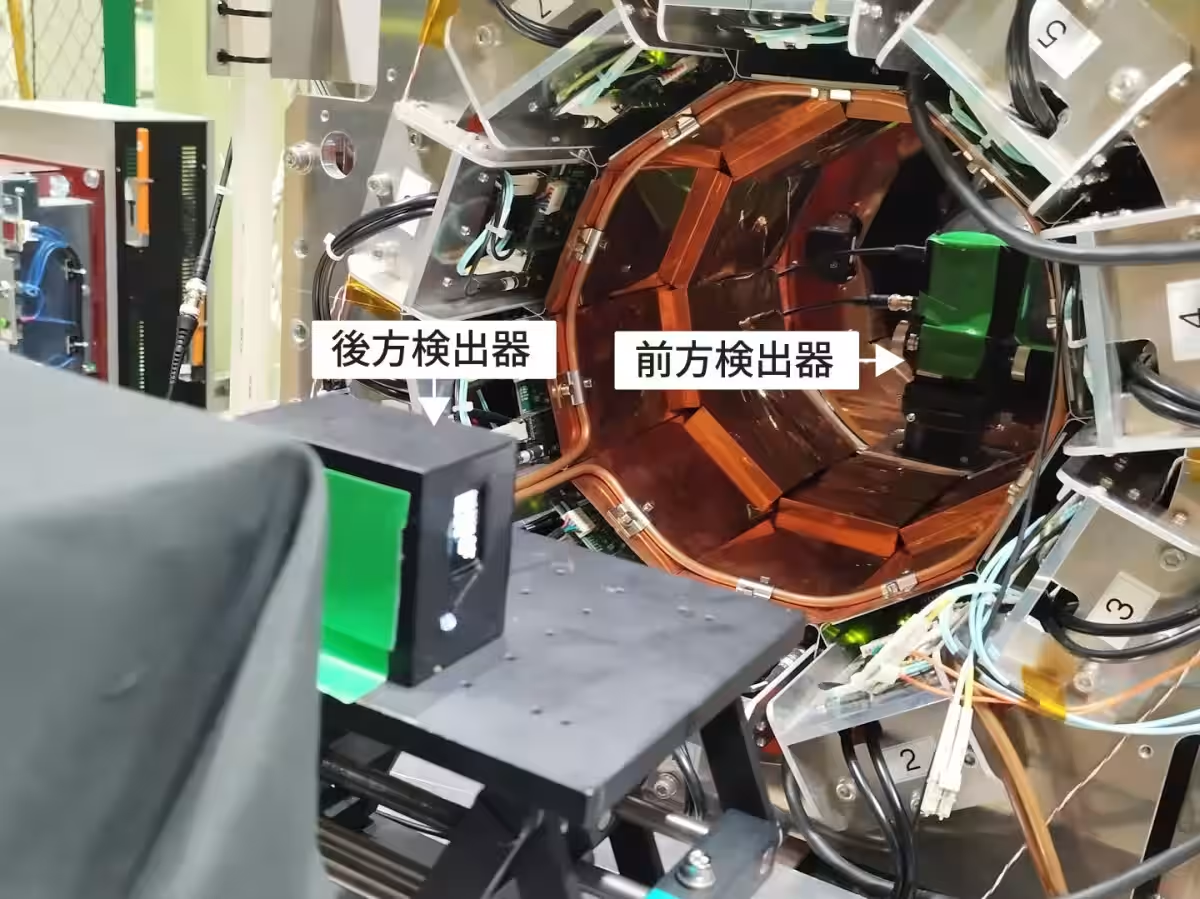

一方、名古屋大学附属中・高等学校の川道かのんさんと淺野颯良さんは、ミュオンの速度をTime of Flight法を用いて測定しました。彼らは、前方検出器と後方検出器の間におけるミュオン到着時間の差を測定し、その結果からミュオンの速度を算出します。このように、データ解析を通じて科学的な洞察を深めることを目指しました。

課題③:コンクリートによる遮蔽効果

東京学芸大学附属高等学校の青野真優さんは、自作のコンクリートを使用して、ミュオンビームがどの程度遮蔽されるかを実験しました。実験では、作成したコンクリートの前後に検出器を設置し、信号強度を解析することでその効果を見極めていきます。

結果発表と今後の活動

実験が無事に終了した後、中高生たちはデータの解析を行い、今後学会や論文を通じて成果を発表する予定です。特に松下さんは、5月25日に千葉市で開催される「日本地球惑星科学連合 2025年大会」で自身の研究成果を発表することが決まっています。

まとめ

J-PARCで実施された中高生によるミュオンビーム実験は、未来の科学者たちが大規模な施設で実施する貴重な経験となりました。彼らの挑戦は、次世代の科学技術を担う人材として成長する礎となることでしょう。また、今回は加速キッチンのサポートによって、多くの若者が科学の楽しさを実感する機会となりました。今後の成果発表にも期待が寄せられています。

トピックス(習い事/知育/教育)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。