未来の海洋研究者たちが魅せた独創的な発表と3D技術の進化

海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト発表会

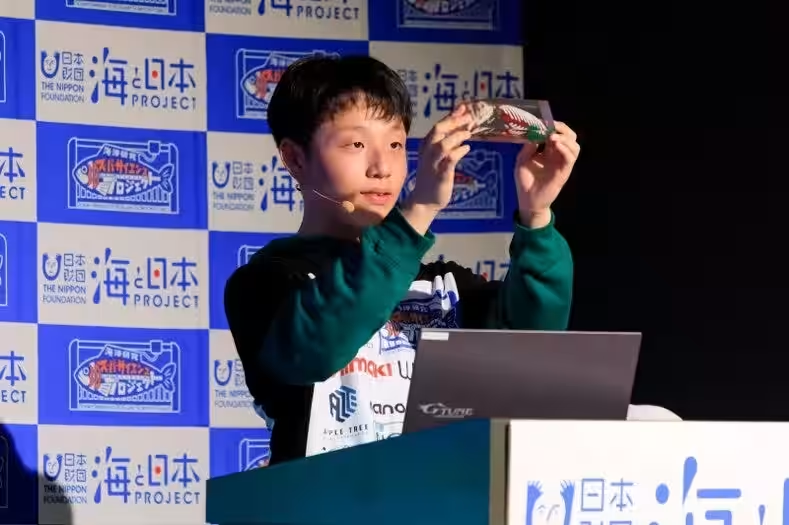

2025年3月28日、東京ポートシティ竹芝で「海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト」4期生による研究発表会が開催されました。このプロジェクトは、環境保護の意識を高め、次世代に美しく豊かな海を引き継ぐことを目的としています。中学生が全国から集まり、自身の研究成果を発表する貴重な機会となりました。

参加者と講師

今回の発表会には、全国から意欲的な10名の中学生が参加。各生徒は3D技術を駆使しながら、海洋生物に関する個性的な研究テーマを持ち寄りました。講師陣には、3D主任講師の吉本大輝氏をはじめ、東京海洋大学の准教授中村玄氏、宮崎大学の准教授村瀬敦宣氏など、専門家たちが揃い、彼らの研究をサポートしました。このような面々が揃うことで生徒たちの学びはさらに深まりました。

研究発表の内容

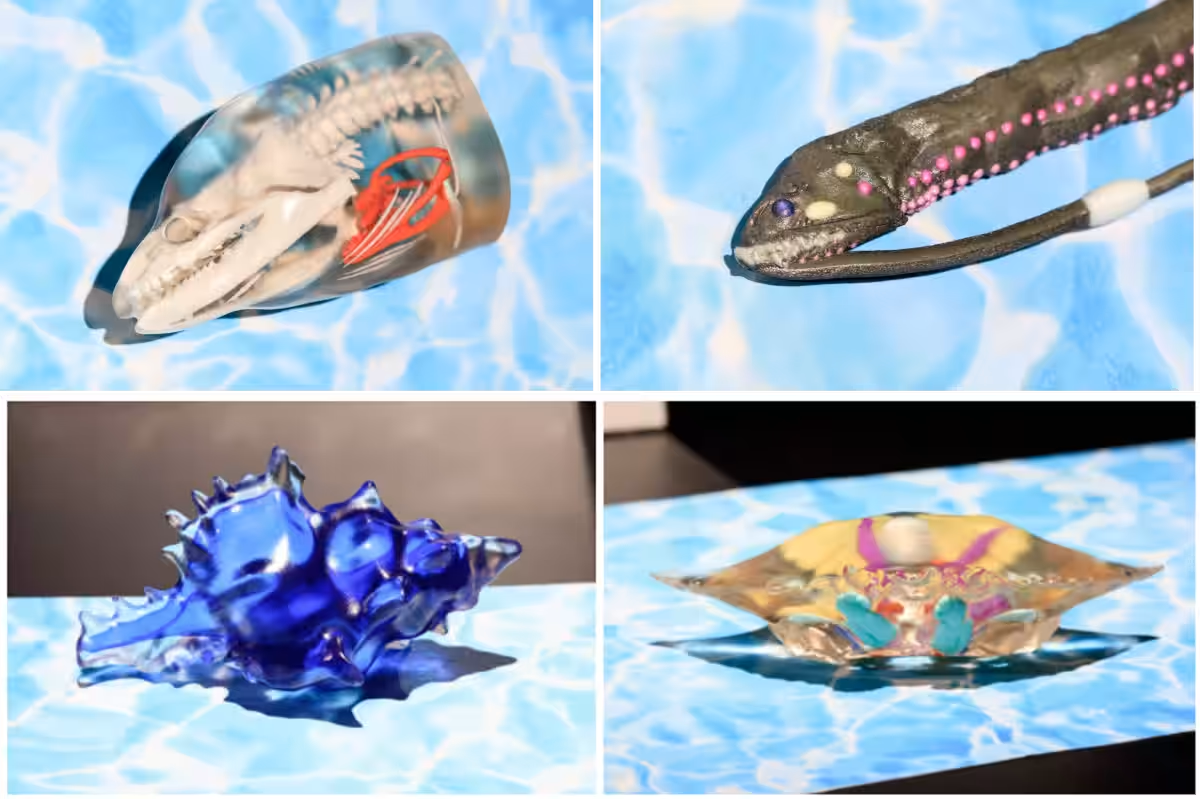

参加した生徒たちの研究は、いずれも「少しニッチな海洋生物」に焦点を当てたユニークな視点が特徴的でした。具体的には、スナメリやウツボ、サメといった海洋生物の生態や特性について、独自のアプローチで研究し、発表しました。特に、堤清策氏による「スナメリ 生息地域による個体差について」の発表や、井上蒼平氏の「なぜオオグソクムシは完全に丸くなれないのか」といったテーマが注目を集めました。生徒たちは自身の作品を3Dモデルとして展示し、視覚的な面でも楽しませてくれました。

卒業生からの激励と協賛企業のサポート

また、発表会には、日本財団の矢ヶ崎一浩氏からの激励メッセージも届けられ、参加した生徒たちにさらなる希望を与えました。彼は「今後の進路に3D技術を活かし、社会課題を解決したいという思いを持ってほしい」と伝えました。協賛企業からは、創造力と探求心を大切にするようなメッセージが続き、生徒たちを力強く支えてくれました。

将来への夢

初めて卒業生の代表挨拶が行われ、一期生としてウニの研究を行った栗山奈月さんが登壇。彼女は4期生へのはなむけとして、プロジェクト参加を通じて夢が明確になったと述べ、船舶工学の研究を志し大学進学を控えていることを伝えました。このような先輩の言葉は、参加した生徒たちにとって励みになったことでしょう。

発表会の様子をYouTubeで

発表会の全貌はYouTubeでも公開されており、多くの人にこの素晴らしい取り組みを知ってもらえる機会となっています。

日本財団「海と日本プロジェクト」

このプロジェクトは、海の現状を知り、環境問題の解決に向けて行動する重要性を教えています。若い世代が海洋環境について興味を持ち、自分の暮らしや未来に結びつけることで、持続可能な社会の実現に寄与していくことが期待されています。

イベントを通じて参加者たちが得た知識や経験が、今後の未来にどう繋がっていくのか注目が集まります。

トピックス(習い事/知育/教育)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。