駿河湾を探求する高専生たちの深海研究発表の成果

沼津高専が挑む駿河湾の深海探求

静岡県に位置する沼津工業高等専門学校(沼津高専)では、温暖化や海の生態系に関する重要な研究が進んでいます。今年、同校の電気電子工学科の大津孝佳教授の指導のもと、小中高生15名が駿河湾の深海生物について深く探求しました。この活動は、「駿河湾とTRIZで深海の魅力を探求」という課題研究として組織され、若い学生たちが科学の理解を深める機会を提供しています。

研究概要と参加メンバー

このプロジェクトには、県内外の12校から集まった小学生3名、中学生11名、高校生1名が参加しました。参加学生は、実地観察を通じて温暖化や黒潮の影響、生物の進化について学び、深海の過酷な環境に住む生物が持つ特性をTRIZの「40の発明原理」に則って分析しました。協力を得た機関には、深海水族館やマリーナなど、多岐にわたる地域企業や研究機関が含まれています。

この活動は、TeamsやLINE、Zoomといったオンラインツールを活用して進められ、遠隔地からも積極的に研究が行われました。

日本動物学会での成果発表

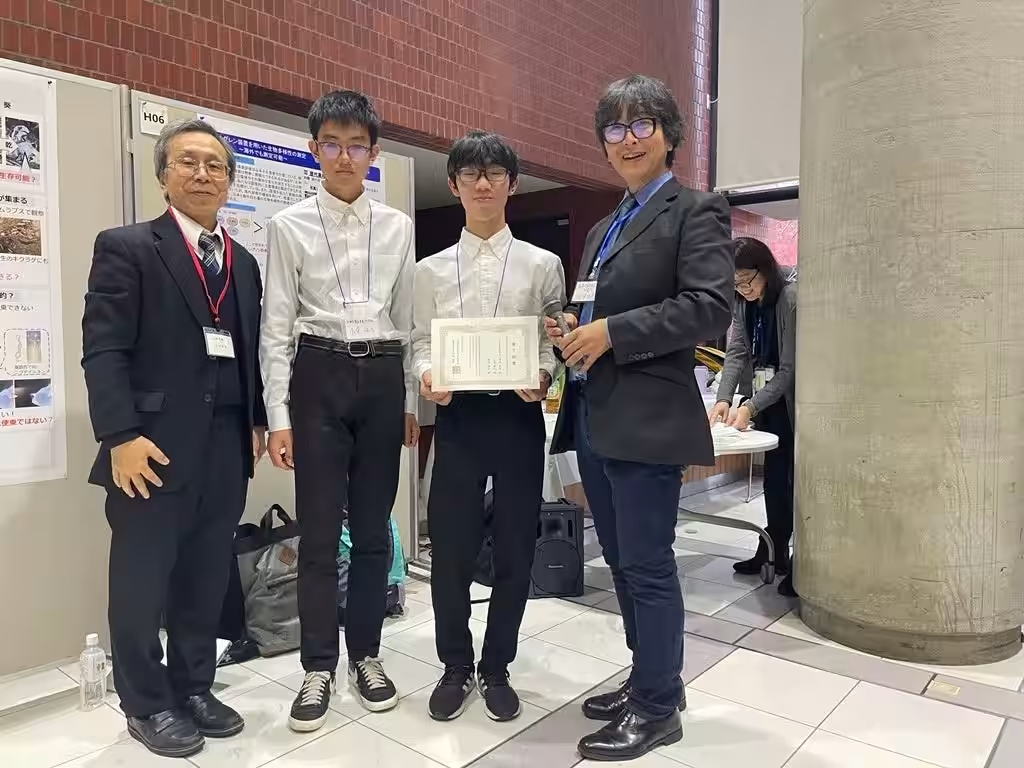

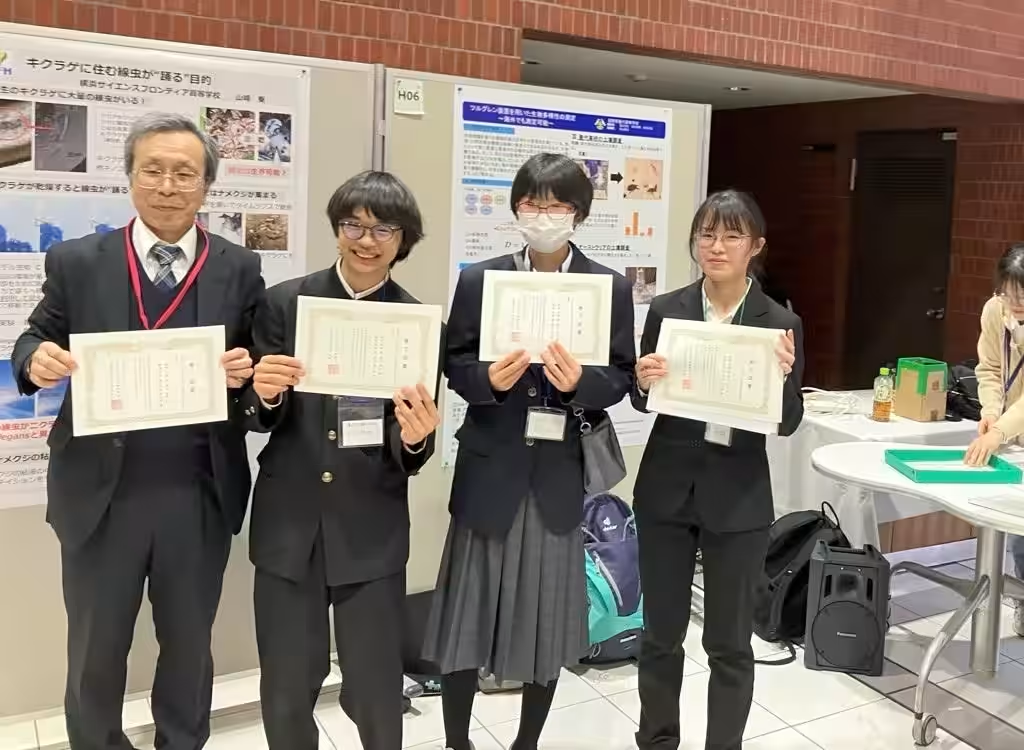

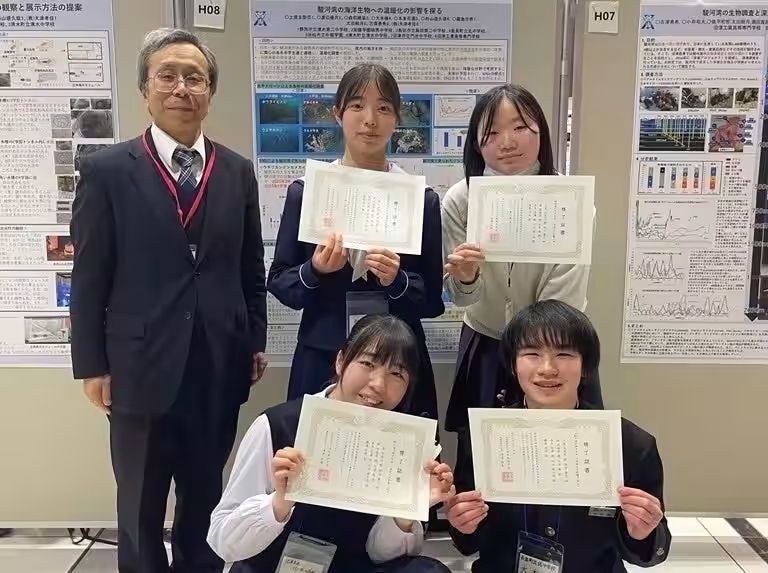

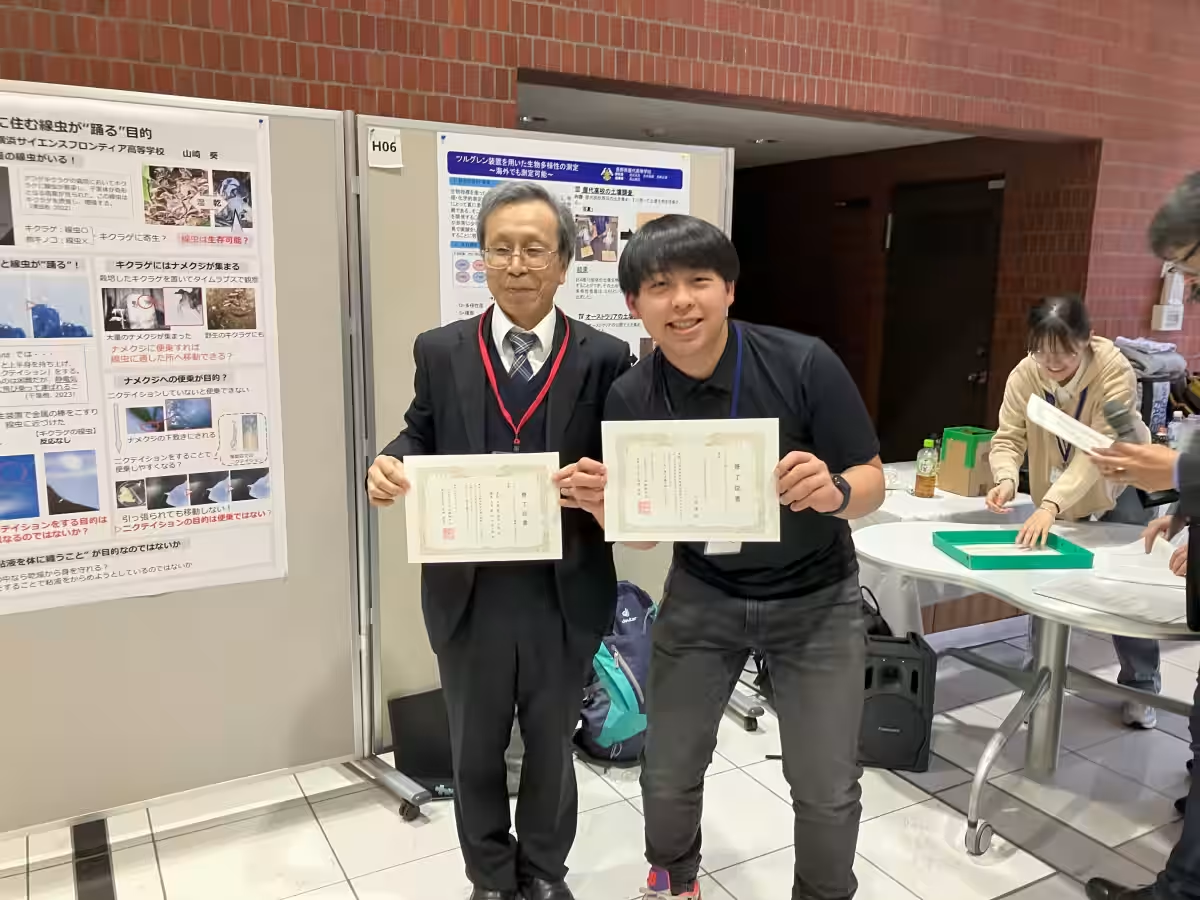

令和7年3月15日、茨城県つくば市で開催された日本動物学会関東支部大会で、研究成果が発表されました。18名の参加者がそれぞれのテーマについて6件の発表を行い、自身の研究成果を多くの専門家に披露しました。

- - 駿河湾の生物調査: 沼津高専2年の吉澤勇希さんたちは、深海カメラを使用して撮影した映像から温暖化の影響を報告。

- - オオグソクムシの行動観察: 中学生たちが、オオグソクムシに関する観察とストレスを和らげる展示方法を提案。

- - 温暖化の影響: 熱帯魚やタコクラゲの環境への影響を報告したのは地元中学生。

- - シーラカンス: シーラカンスの進化に関する調査結果が紹介され、海水の酸素量が生物進化に及ぼす影響が考察されました。

- - アユの生態調査: 地域異なる水域でのアユの生態に対する温暖化の影響についての研究も発表されました。

地域との連携

沼津高専は、地域の企業や研究機関との協力を通じて、技術者の育成と地域社会の課題の解決に貢献してきました。駿河湾を学びの場として利用し、実践的な科学教育に力を入れています。これからも、彼らの努力が地域の未来に大きな影響を与えることが期待されます。

このように、若い世代が深化していく科学的理解は、将来の環境問題や技術革新において大きな力となることでしょう。今後も、駿河湾を舞台にした研究がますます発展することを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。