食を我慢する母親が語る、今現実に起きているひとり親家庭の貧困の実態

食を我慢する母親が語る、今現実に起きているひとり親家庭の貧困の実態

近年、物価の上昇や社会の変動によって、ひとり親家庭の生活はますます厳しくなっています。この記事では、実際に食品支援を受けるひとり親女性・友美さん(仮名)に密着し、その生活の実態を伝えます。

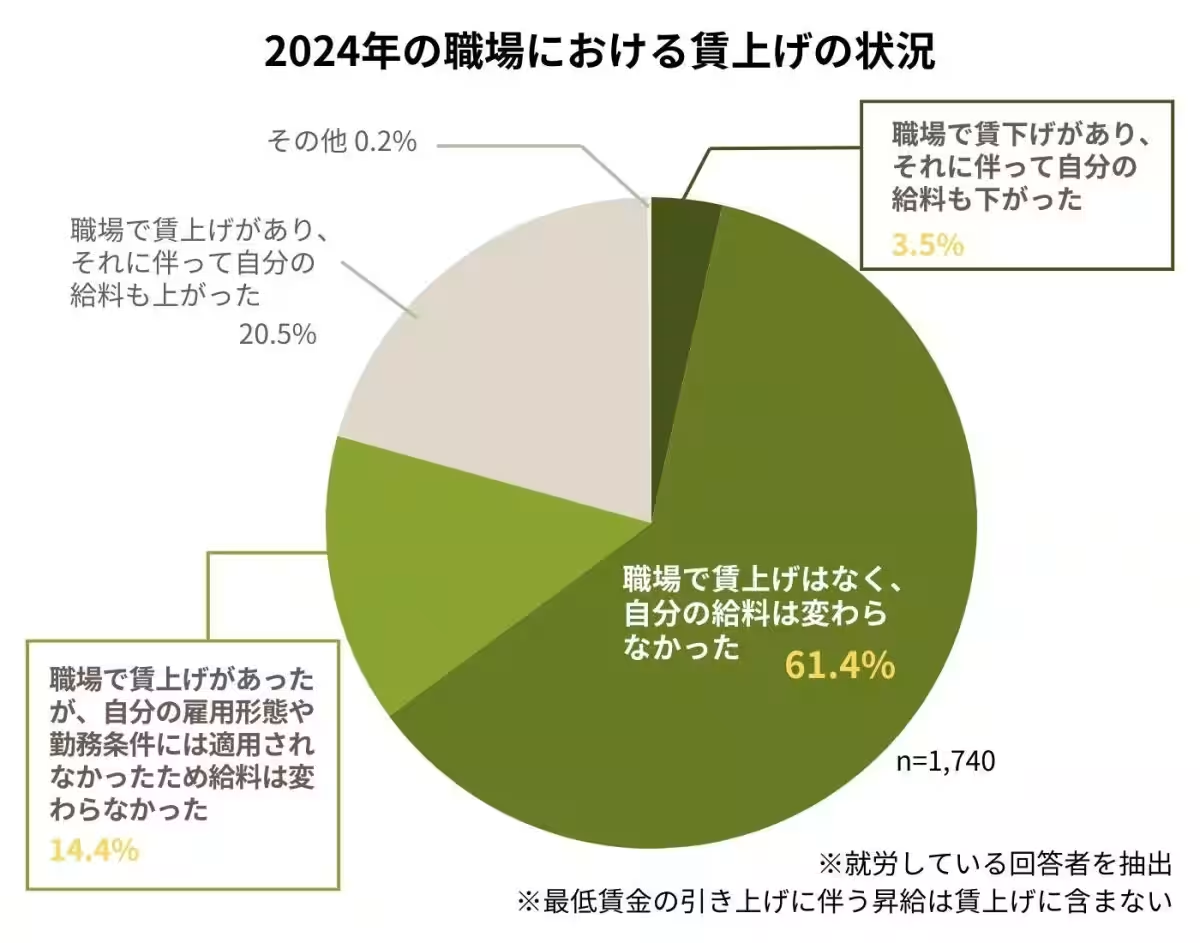

物価上昇と低収入のダブルパンチ

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンは、2017年から「グッドごはん」という食品支援事業を運営しています。この事業は、所得が限度額未満のひとり親家庭を対象に、食品を無料で配付するものです。最近、アンケートで明らかになったのは、回答者の50%が年収200万円未満であり、賃金が上がらない中、生活が困難であるということです。実際、友美さんもフルタイムで働いているにもかかわらず、収入は手取りで月16万から18万円程度です。

家計の厳しさと食品支援の存在

友美さんは、13歳の長男と5歳の長女と暮らしています。フルタイム契約社員として11年目を迎える彼女ですが、時給の昇給は一度もなく、生活のために自らの食事を犠牲にすることも多いようです。彼女は「家計が厳しくて、お肉を買うのはお給料日だけ。」と語ります。そのため、家計からお米や野菜にも事欠き、食事の準備には大きな苦労があります。

危機的な生活環境

インタビューで友美さんは、生活がひっ迫する日々の中で、お昼の社員食堂での食事を手にすることも難しいと話しました。230円の社食も、彼女にとっては大きな出費に感じられるのです。そのため、全てを賄うことができず、時には子どもの夕食さえも控えることがあるといいます。子どもたちに「今日はご飯が少ないけど、我慢してね」と言うこともしばしばです。

社会の理解が必要

また、ひとり親であることによって差別を感じる場面も多々あるようです。例えば、友美さんの息子は、友達から「家が貧乏」と絡まれたことがあり、家庭の事情を隠さざるを得ないといいます。「まわりの目を気にして、人付き合いを少なくしている」と語る友美さんの言葉には、ひとり親という理由での苦悩が表れていました。

社会全体での解決を

友美さんは、日々の生活で多くの困難に直面しています。それを乗り越えるためには、個人では限界があることを訴えます。「この食品支援がなかったら、自分たちはどうなっていたのだろう」と、支援の重要性を再認識させられる一言が印象的でした。

最後に友美さんは、「ひとり親に対する差別がなくなればいい」と未来に向けた希望も語ります。社会全体での理解と支援が求められています。

まとめ

ひとり親家庭の食の課題は、個々の努力だけでは解決できません。生活が困窮した状態に置かれた友美さんのような母親がいる現実を知り、理解を深めることが私たち全員の責任です。社会全体でこの問題に向き合い、少しでも多くの支援が行き届くように行動していきましょう。

トピックス(子育て/育児)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。