ひとり親家庭における一時預かりサービスの実態と支援策提言

ひとり親家庭における一時預かりサービスの実態と支援策提言

近年、少子高齢化や核家族化が進む日本社会において、ひとり親家庭の数が増加しています。これらの家庭が育児と仕事を両立する上での負担は非常に大きく、特に急な用事や自分の健康管理のために子どもを一時的に預ける必要性が高まっています。一般社団法人ペアチルによる実態調査では、ひとり親家庭がどのような状況で子どもを預けたがっているのか、その実態が明らかになりました。

調査の背景

調査は2024年12月1日から9日まで、全国のひとり親家庭を対象に実施され、有効回答数は298件に上りました。家庭環境や働き方が変化する中で、ひとり親家庭が必要とする「一時預かりサービス」の現状と課題を把握することが目的です。

子どもを預けたい理由

調査結果によれば、最も多かった理由は「心身の疲労」で、72.8%の回答者がこの理由を挙げています。また、約6割の方が月に1回以上、3割以上の方が週に1回以上一時預かりのニーズを持っていることも分かりました。このことから、一時預かりサービスがどれほど重要であるかが伺えます。

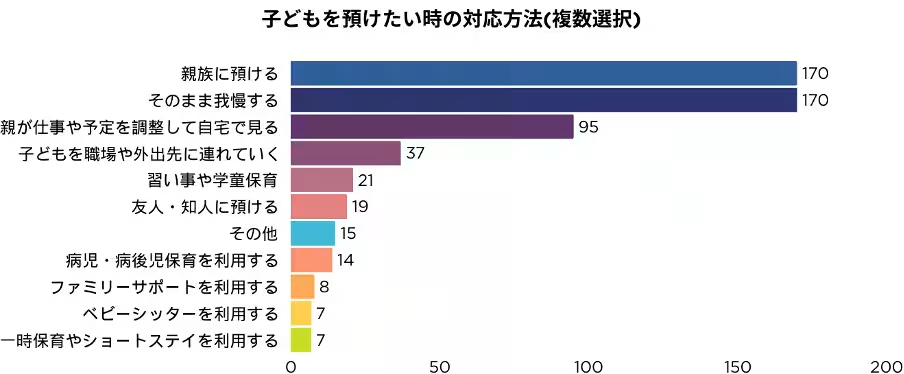

急な預け先のニーズ

急な用事や体調不良の時に子どもをどこに預けるか、回答者の57.9%は「親族に預ける」と答え、同じく57.9%が「そのまま我慢する」と応えました。仕事や予定を調整して自宅で見るという選択肢も多く見られましたが、専門的な一時預かりサービスは僅かしか利用されていない現状があります。このことは、急な時に利用できる預け先が限られていることを意味しています。

サービス利用の課題

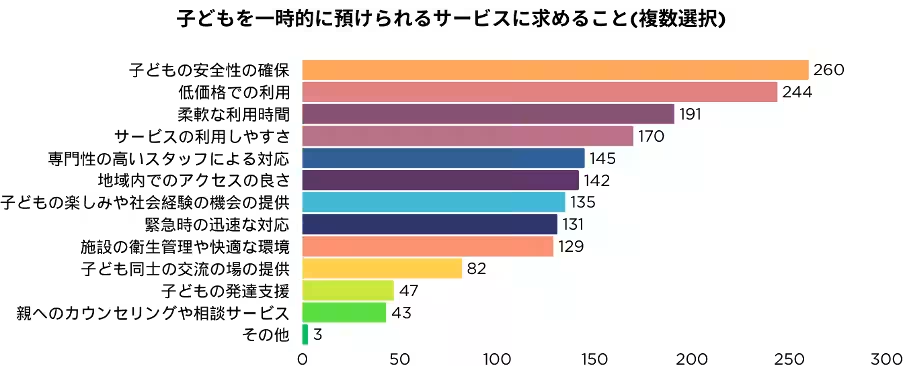

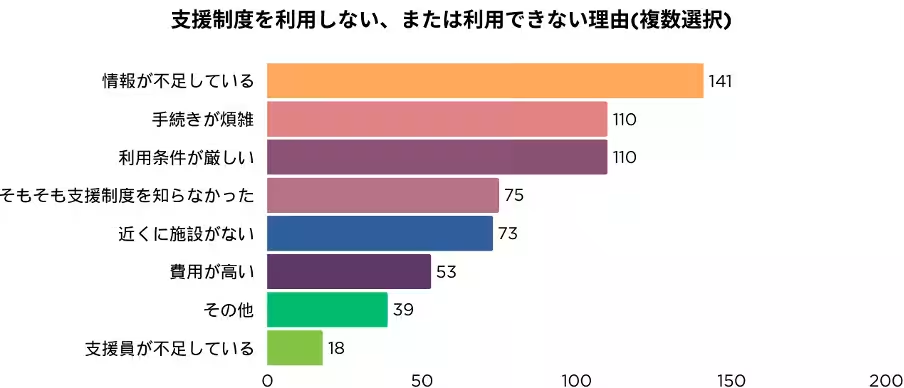

一時預かりサービスを利用したことがある方は約3割に過ぎません。未経験者の多くが「情報不足」や「手続きの煩雑さ」、「利用条件の厳しさ」を理由に挙げています。特に、利用料金については1時間あたり1,000円未満の希望が約8割を占めており、経済的な負担を軽減したいと考える方が多いことが浮き彫りになっています。

公的支援への期待

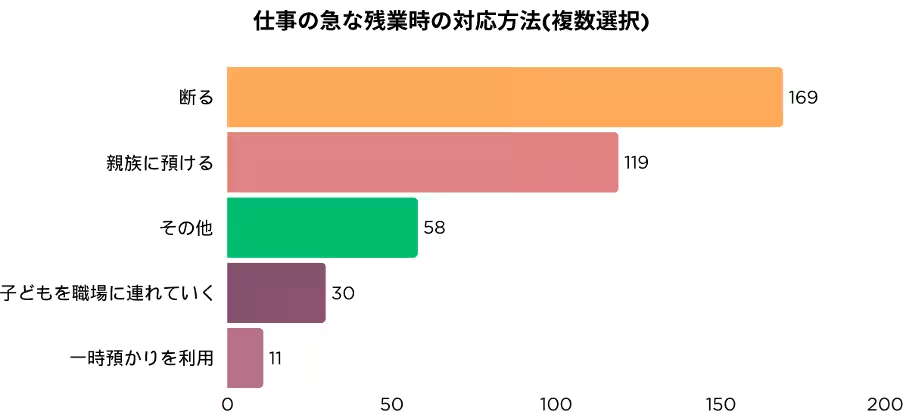

調査からは、情報提供の充実、手続きの簡素化、費用負担の軽減を求める声が多数寄せられました。例えば、急な残業が発生した際、半数以上の方が「仕事を断る」と回答し、緊急時の預け先確保の困難さを示しています。

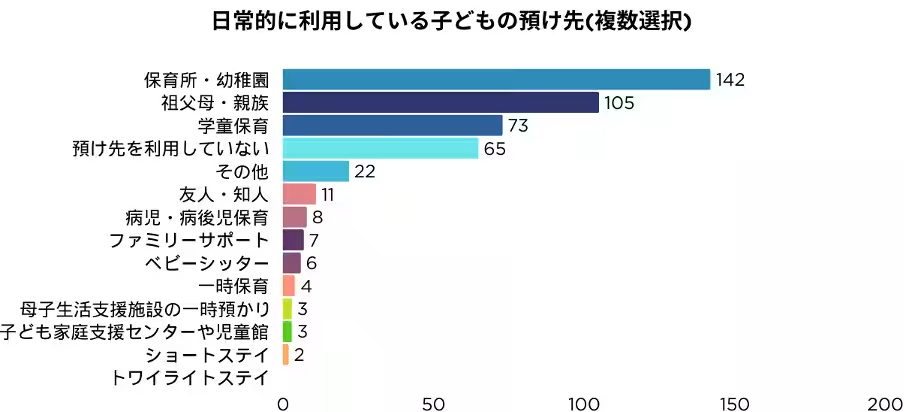

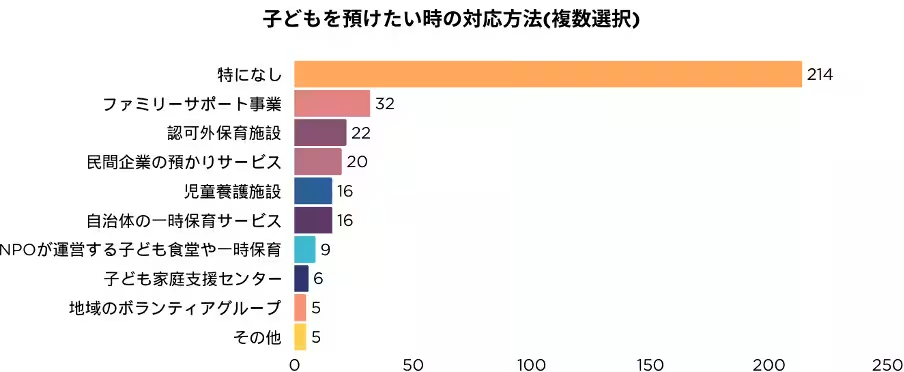

日常的な預け先

一般的に預け先として多く利用されているのは保育所や幼稚園、そして祖父母や親族です。ただし、ファミリーサポートや病児保育といった専門サービスの利用は盛んではありません。このことは、日常的に預ける際の選択肢が依然として限られていることを示唆しています。利用をためらう家庭も多く、特に21.1%の家庭は預け先を利用していない状況です。

提言

本調査結果を踏まえ、以下の5つの重点施策を提言します。

1. 公的補助制度の拡充と料金見直し

高額な利用料金では多くの家庭が悩まされているため、公的サポートの強化が急務です。

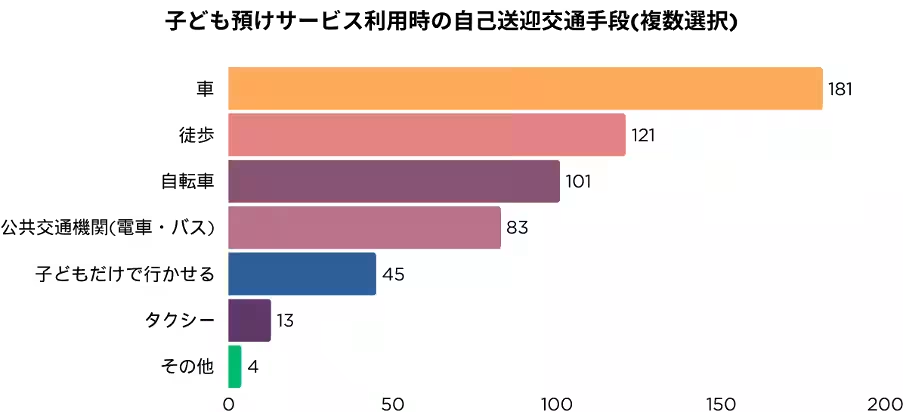

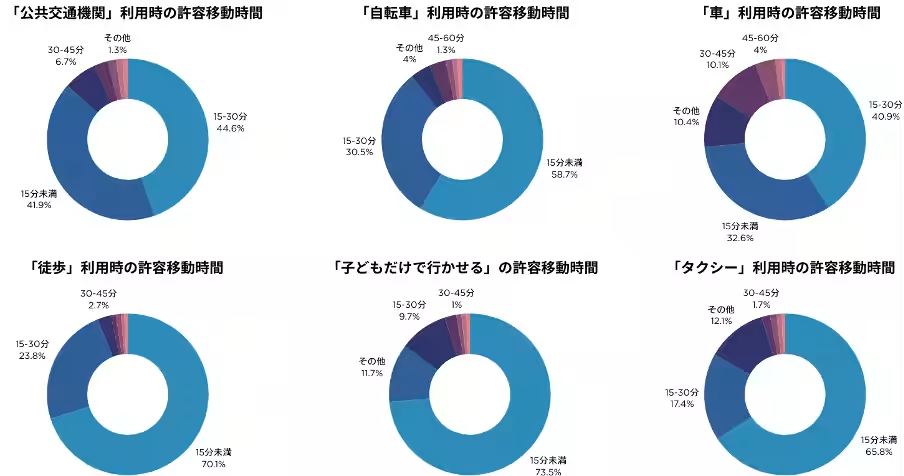

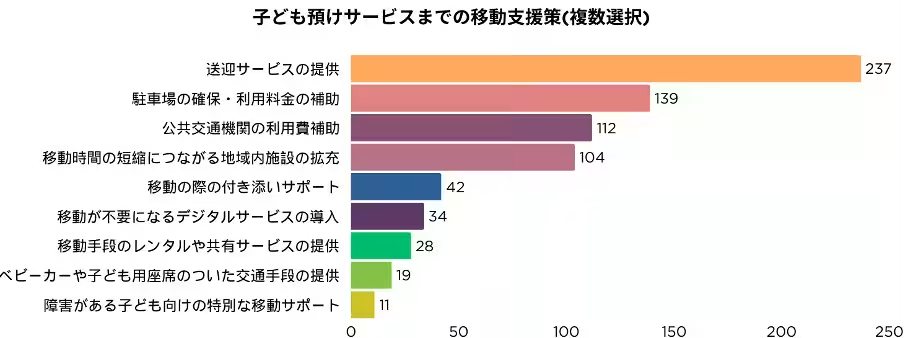

2. 地域連携と送迎支援の推進

誰もが利用しやすい環境を整えることが、特に重要です。

3. 柔軟なサービスプランの充実

必要な時に必要なだけ預けられる状況を整備することが求められます。

4. 専門性向上とサービス品質の保証

利用者が安心できる環境を提供するため、質の向上が急がれています。

5. 情報提供の基盤整備

ホームページなどのデジタルツールを駆使し、誰もが必要な情報にアクセスできる体制を整えることが鍵です。

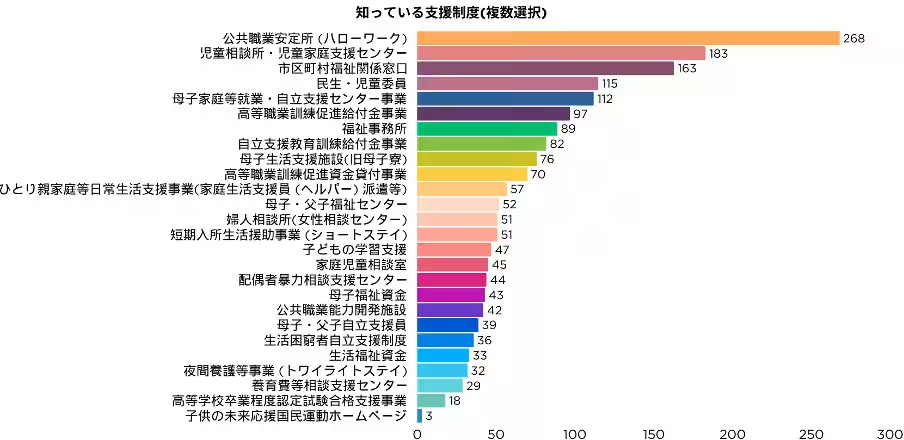

本調査の詳細はデジタルプラットフォームで閲覧可能で、支援制度についての情報が欠乏しています。これを改善し、より良い子育て環境を整えるために、みんなで力を合わせていきましょう。

トピックス(子育て/育児)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。