不登校を理解し子どもと寄り添うための一冊、監修医が語る心の支え

不登校を理解し支えるための視点とは

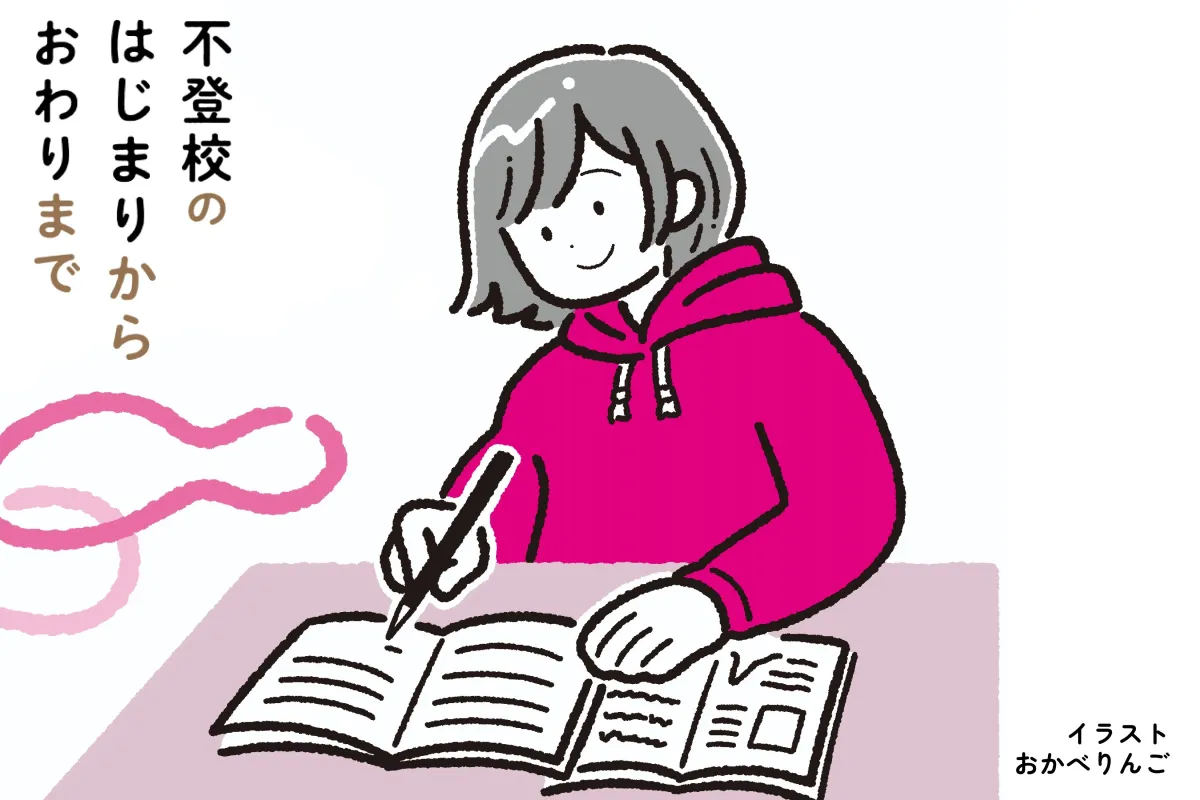

2025年3月12日に出版された書籍『不登校のはじまりからおわりまで』は、近年増加する不登校児童の現状を踏まえ、親や支援者がどのように子どもに寄り添えるかを解説しています。児童精神科医の齊藤万比古が監修したこの書籍は、約30万人に及ぶ不登校の子どもたちの心の内を探るための貴重なガイドです。

不登校の現実

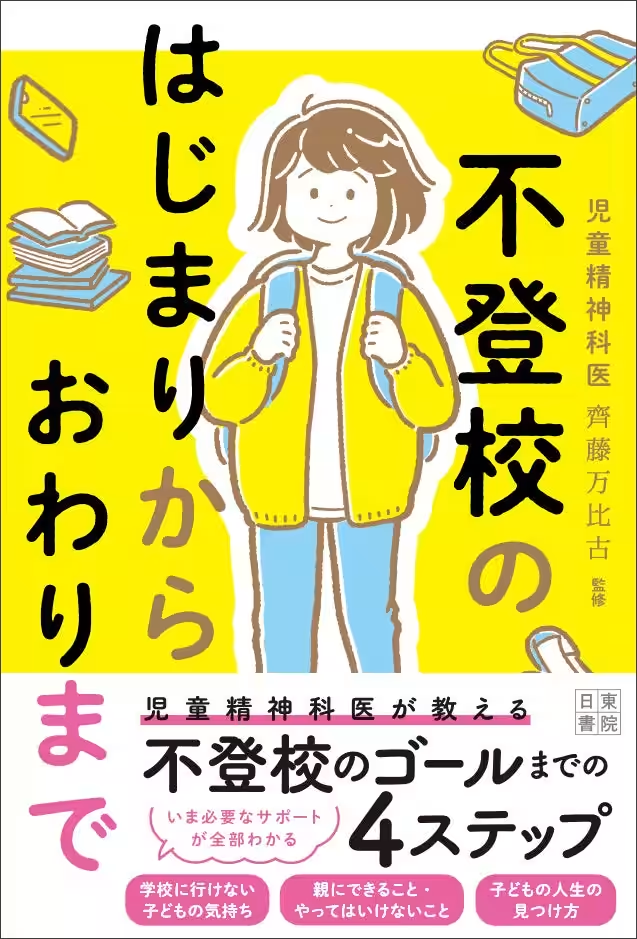

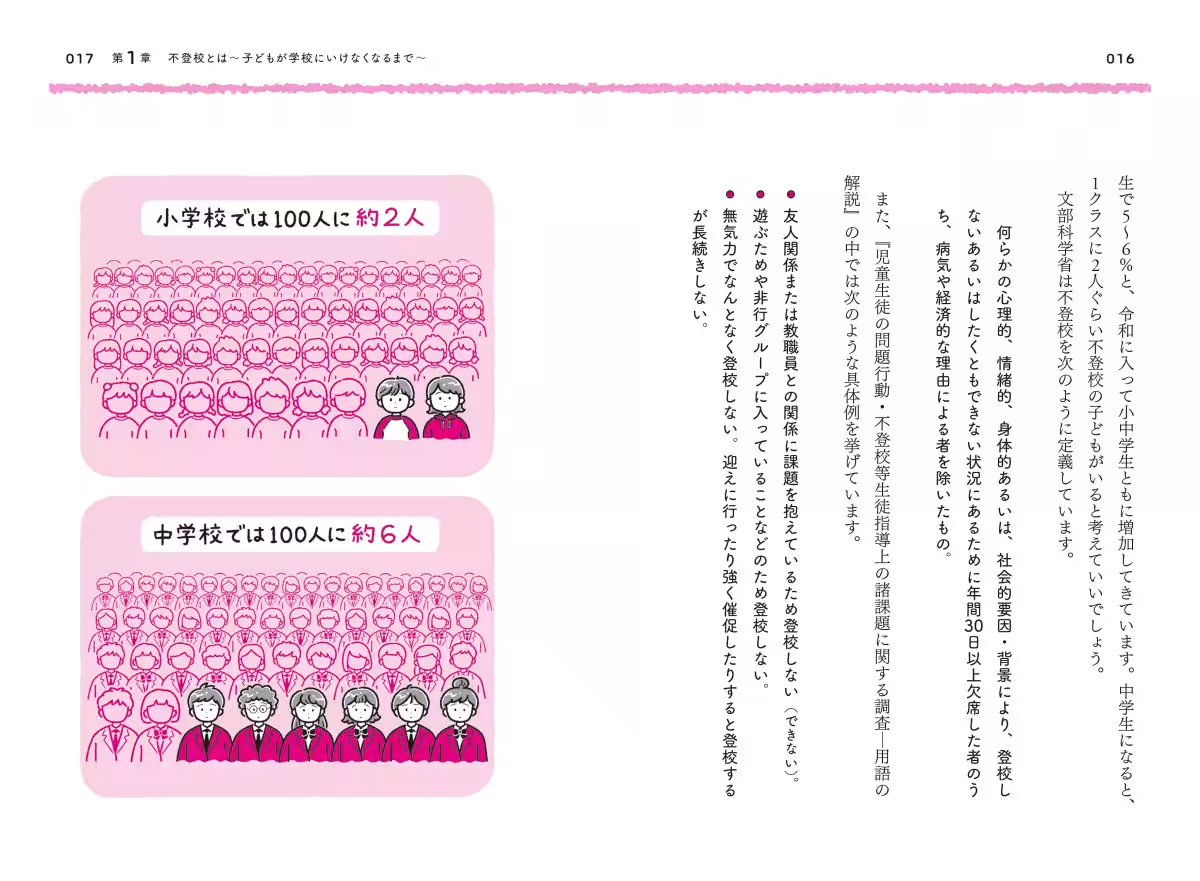

文部科学省の調査によると、不登校となる子どもたちは年々増加傾向にあります。小学生の約2%、中学生の6%は学校に行けず、過去最多の29万9048人に達しました。不登校の定義は、感情的な葛藤を抱えたまま長期間学校に通えない状態を指します。これらの数字からも、多くの家庭が抱える悩みや課題が見えてきます。

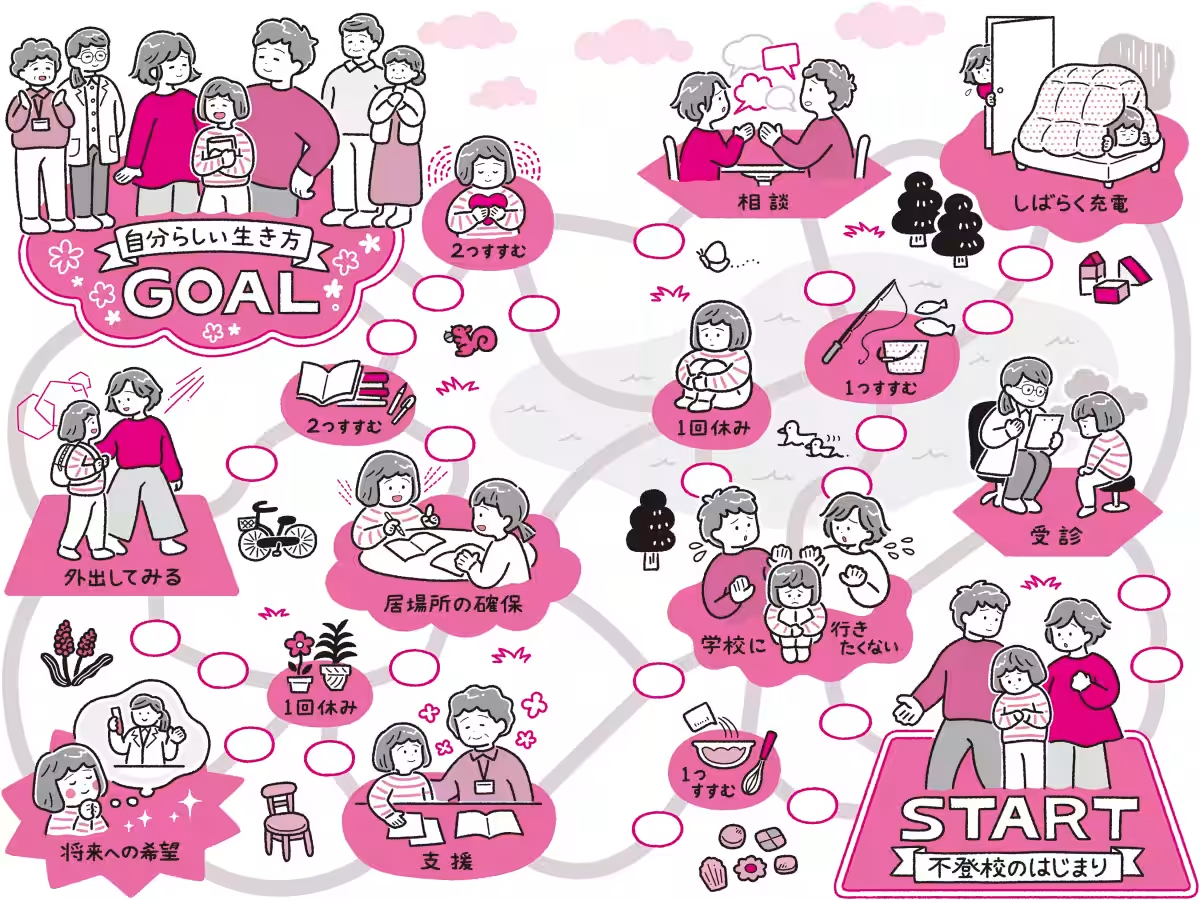

4つのステップ

齊藤医師は、不登校の過程を4つのステップに分けて解説しています。最初は「不登校のはじまり」。ここでは学校に行けなくなる前の心の動きや、親が気を付けるべきポイントが示されています。2つ目は「不登校の中での心の状態」。子どもが家庭に閉じ込められてしまう理由、心の病気との関連についても丁寧に説明されています。

3つ目のステップは「回復への道」。どのようにして子どもが社会に戻れるのか、その道のりを示し、希望を持たせる内容となっています。そして最後のステップとして「自分を見つける」というゴールが強調されています。これは単なる学校復帰にとどまらず、子どもが自分自身を見つけ、豊かな人生を歩むための意味を持っています。

子どもが抱える問題

不登校の原因を探る中で、齊藤医師は思春期における人間関係の複雑さや、発達障害が不登校に繋がる可能性を指摘します。どんな子どもでも不登校になるリスクがあることから、親がその兆候を見逃さないことが重要です。具体的には、不安感、自己否定感、さらには家庭内での暴力や自傷行為といった深刻な状況にまで至ることも。これらに対する具体的な対処法も、本書の中で紹介されています。

親の支援の役割

親は子どもへ寄り添う存在であるべきですが、そのアプローチは慎重に考慮されるべきです。本書では、「責任感」を持つあまり、親だけで解決しようとしてはいけないことが強調されています。家庭内のコミュニケーションがどうなるか、またはどのように家族が支え合えるかも重要なテーマです。特に、食事を自分の部屋で取りたいと訴える場合などには、柔軟に対応することが求められます。

不登校の解決策

この書籍は、不登校を解決するための多様な支援方法についても触れています。学校側ができること、専門機関とのつながりを持つことの重要性、さらには適切なサポートを受けるための手段についても言及されています。これらの情報は、親が子どもにとっての「居場所」を確保するために必要不可欠です。

まとめ

児童精神科医としての活動を通じて、多くの親子と向き合ってきた齊藤医師は、不登校を体験する家族に対して「長い目で見ること」が重要だと強調しています。子どもたちの人生には、様々な選択肢があり、一歩ずつ進んでいくことが大切です。不登校の子どもたちを理解し、寄り添い、支援したいと願う方々にとって、この本が大きな助けとなることを願っています。本書を通じて、希望を持ち続けることができるのです。

トピックス(子育て/育児)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。