不登校・行き渋りを抱える親たちの葛藤と支援の要望

不登校・行き渋りを抱える親たちの葛藤と支援の要望

最近、子どもの不登校や行き渋りが社会的な問題として注目されています。そんな中、サイボウズが行った最新の調査では、不登校の子どもを持つ親の葛藤や求める支援について、興味深い実態が浮かび上がりました。

調査の目的と方法

サイボウズ株式会社の「ソーシャルデザインラボ」では、親たちが直面している不登校や行き渋りの実態を把握し、求められる支援や社会が取り組むべき課題を探ることを目的に、過去または現在に不登校や行き渋りを経験している子どもを持つ親6人にインタビューを実施しました。調査は2025年2月4日から12日までの期間に、オンライン会議システムを通じて行われました。

不登校のフェーズと親の葛藤

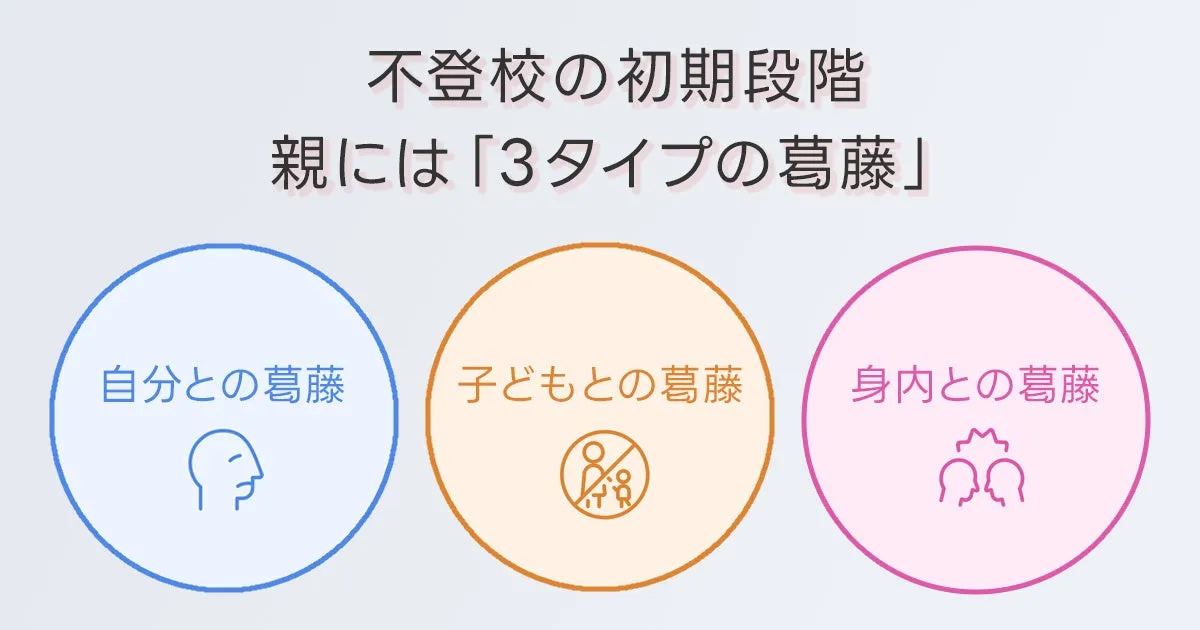

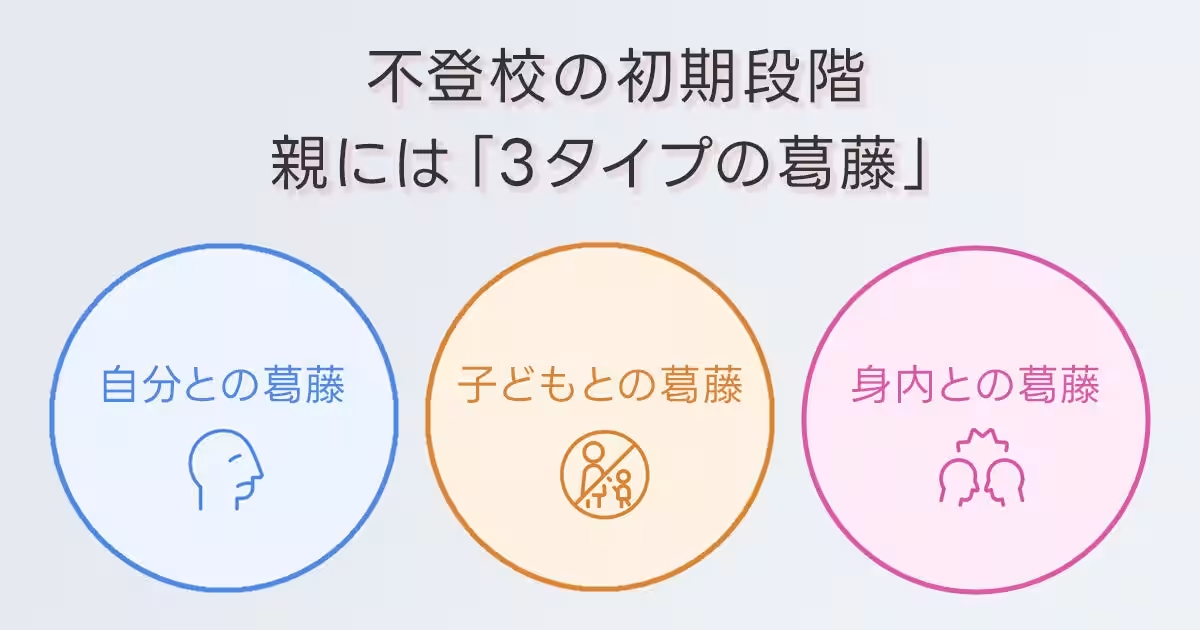

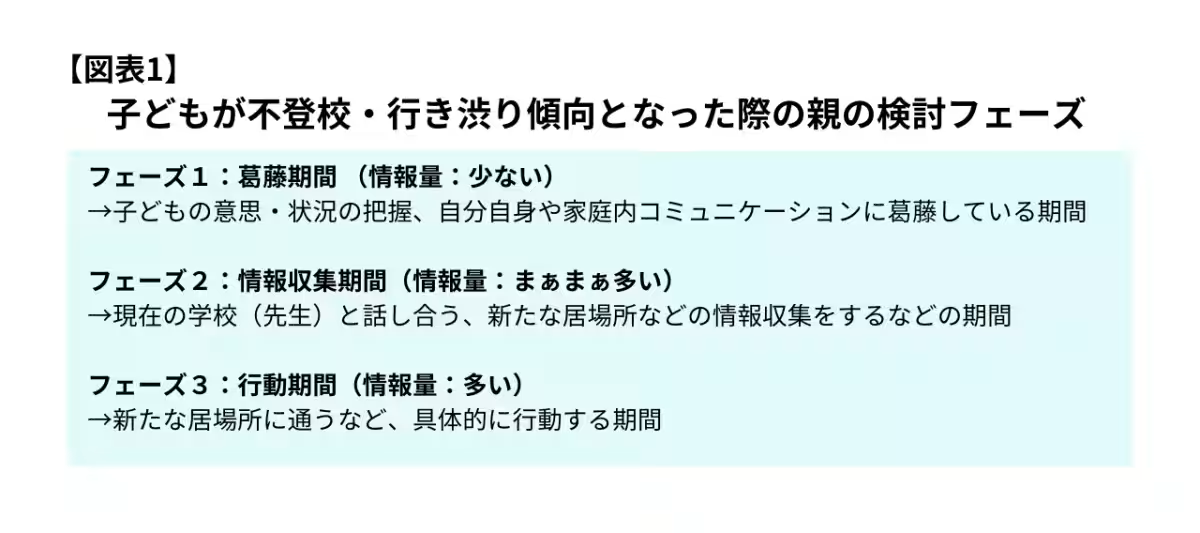

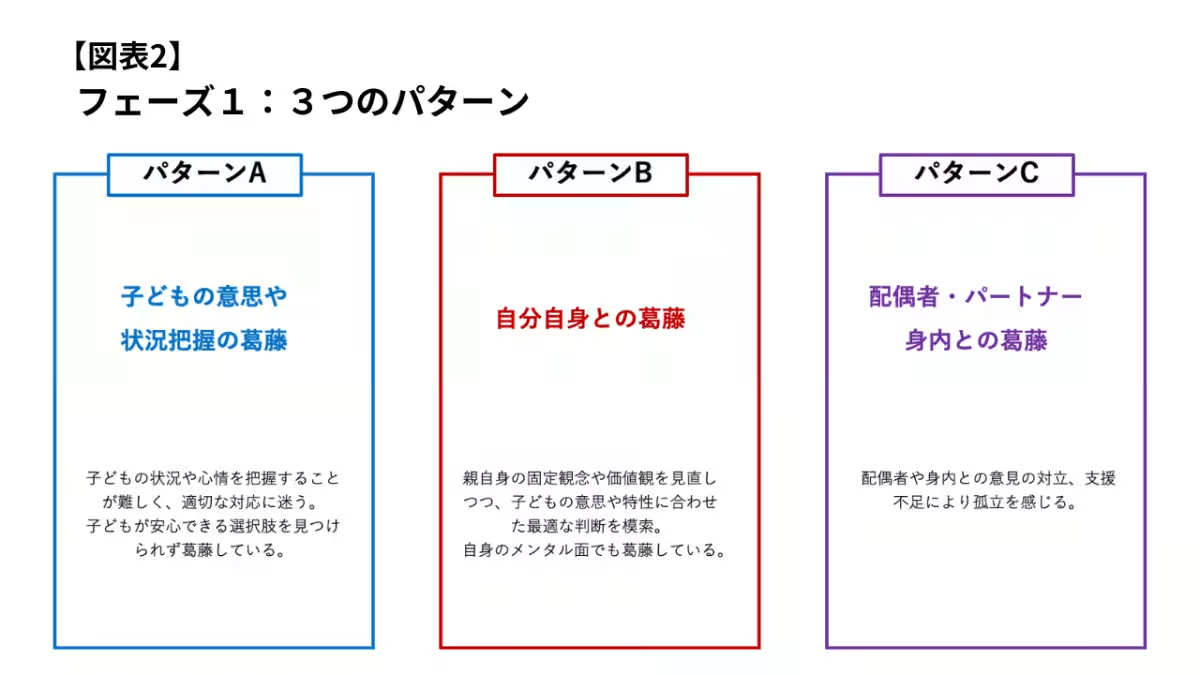

調査では、不登校には3つのフェーズが存在し、それに伴う親の葛藤も3つのタイプに分かれることが示されました。最初のフェーズは、親が子どもの状況に困惑し、家庭内のコミュニケーションに苦しむ時期です。この段階の親の中には、「なぜ子どもが不登校になったのか」を知りたいと思いながらも、子どもの心情に寄り添う選択肢を見つけられずに葛藤するケースが見受けられました。

次に進むと、親は先生との面談を行い、情報収集を進めつつ新たな居場所を模索する段階に移ります。そして最終フェーズでは、フリースクールや他の学びの場に通う選択肢を導入することになるのです。

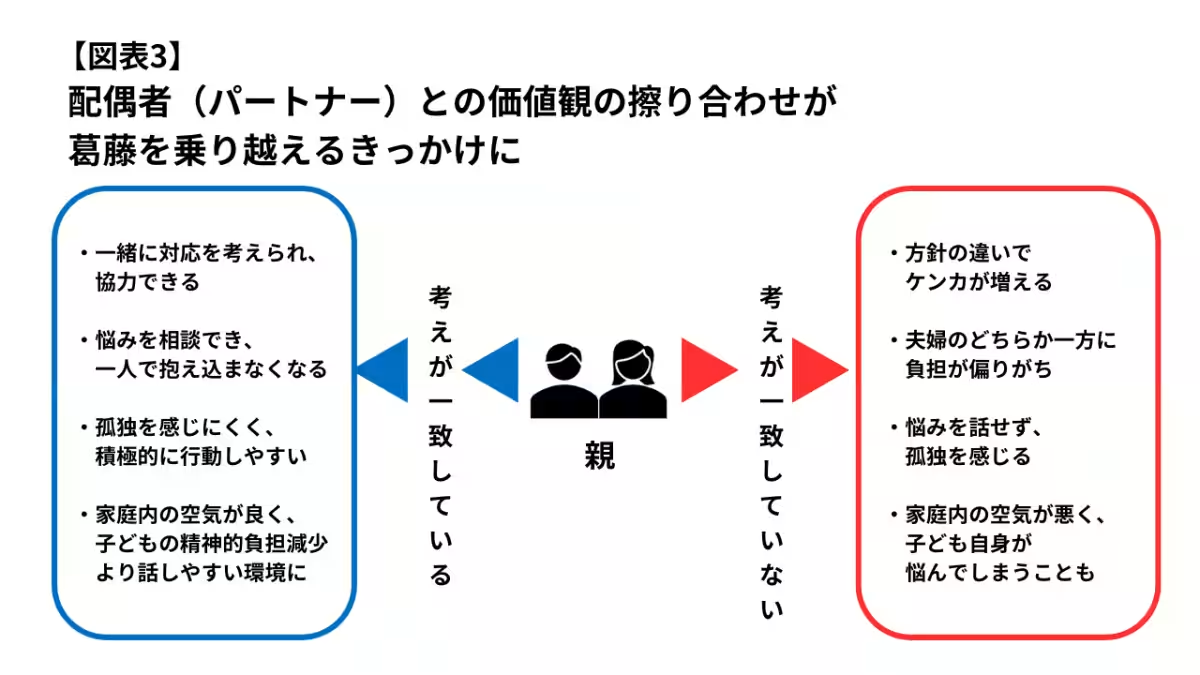

家庭内では、配偶者との価値観を擦り合わせることが大切です。調査結果からも見えた通り、配偶者との話し合いは親自身の精神的な負担を軽減することにも繋がります。逆に、意見の対立があると家庭が不和になり、子どもがさらに不登校を進める場合もあります。

外の世界との関わり

習い事や部活動、スポーツチームは、子どもが外の世界へとつながる重要なきっかけとなっていることもわかりました。調査に参加した親の多くは、学校には行かなかったものの、習い事に通い続けていたケースがあります。子どもが安心できる環境を事前に用意しておくことが、心の安定に寄与することが確認されました。

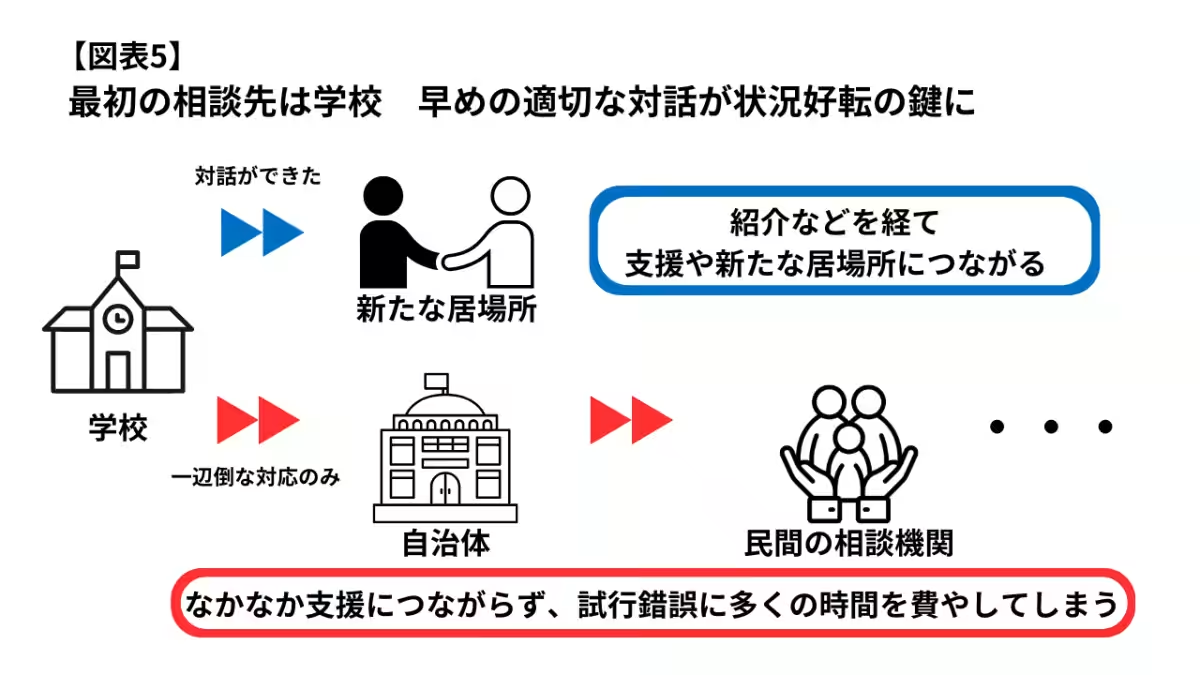

学校への最初の相談

不登校に直面した多くの親が最初に相談する相手は学校であることが判明しました。しかし、学校側の対応が分かれるため、迅速で適切なサポートが行われなければならないことが強調されています。親たちは、「親身になって対応してくれた」と高評価をつける一方で、「一辺倒な対応しかされなかった」と不満に思うケースもありました。こうした情報のズレが、親たちの不安を助長しています。

学びの選択肢

調査では、不登校や行き渋りが進んだ場合の進路について考える親の声も聞かれました。特に中学生の親の間では、通信制高校の選択肢が身近で現実的とされています。通信制高校は、通学の必要がないため、行きづらさを抱える子どもたちにとって安心できる進路の一つに浮上しています。

まとめ

不登校や行き渋りの親たちの葛藤は多岐に渡ります。各家庭の事情やお子さんの特性により、問題の解決策は一律ではありません。サイボウズの調査は、そんな親たちの声を把握し、社会全体で支援のあり方を検討する良いきっかけとなるでしょう。親たちが抱える声や悩みを知り、今後の支援につなげるためには、情報を共有し、理解を深めることが重要です。サイボウズのソーシャルデザインラボでは、さらなる研究と支援の活動を行っていきます。

トピックス(子育て/育児)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。