地元の海を感じる!子どもと学ぶ魚料理イベント開催

地元の海を楽しもう!『日本さばける塾 in 道の駅 東松島』

2月2日(日)、宮城県東松島市で行われたイベント『日本さばける塾 in 道の駅 東松島』では、地域の海について学びながら、実際に魚をさばく体験が行われました。このイベントは、一般社団法人海のごちそう推進機構と東松島市の農林水産課が主催し、未来の世代へ豊かで美しい海を引き継ぐことを目的としています。子どもたちは、海を知り、環境への関心を高める良い機会を得ることができました。

イベントの内容と目的

この日、参加したのは小学生14名、中学生1名、保護者12名の計27名。我々の身近にある海を実感し、学び、楽しむ内容が盛りだくさんです。プログラムの一環として、海に関する講義や牡蠣剥き体験、さらには魚のさばき方を学びました。これらの体験を通じて、参加者は日本の豊かな海の食文化について深く理解することができたのです。

海の味わう十の技法とは?

イベントの特徴の一つに、2013年にユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」があります。「切る」「煮る」「焼く」の基本とともに、海から得る食材の調理法「締める」「醸す」「干す」など、調理に関わる十の技法を学ぶことができます。これは、地域の特色を生かした料理技術の伝承を目的としており、次世代に継承されていくべき重要な知識です。

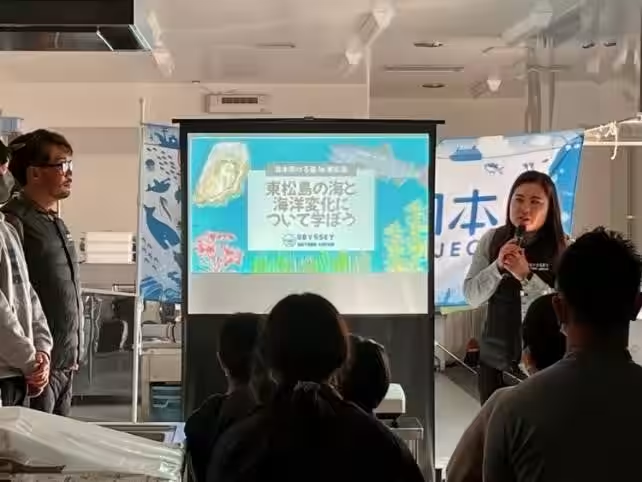

講義で学ぶ海の現状

イベントの最初のプログラムでは、子どもたちが「東松島の海と海洋変化について」の講義を受けました。一般社団法人ODYSSEYの専門家から、海の生態系や漁業の現状について学び、地球温暖化の影響での魚や海の幸の減少について深刻な問題を知ることができました。この体験を通し、子どもたちは環境問題に対する意識を高めることができました。「海の恵みは大切にしなければならない」といった言葉も、参加者から聞かれるようになりました。

牡蠣剥き体験での交流

次に移動した大塚漁港では、実際に牡蠣剥き体験が行われました。牡蠣は栄養豊富な環境で育ち、参加者たちは現役漁師から牡蠣がどのように出荷されるのかを学び、その後、実際に剥く作業を体験。最初は難しがっていた子どもたちも、次第に手際よく牡蠣を剥くことができるようになりました。これは、海の恵みを直接手にし、体験することで、より深い理解につながったと言えるでしょう。

魚をさばいて調理する楽しみ

最後には、飯を得るための漁で重要な役割を担っている鯵と、地元の希少な鮭をさばく実習が行われました。宮城県調理師会の料理人が手本を示す中、参加者たちは緊張しながらも、一生懸命に魚をさばきました。その後、さばいた魚を使って「鮭のバター焼き」や「鯵フライ」、さらに地元の特産を生かした「鮭のつみれ汁」を作ることができました。自分たちが作った料理を試食しながら、子どもたちは心から満足した様子でした。

参加者の声

イベントが終わった後、参加者に感想を聞くと、子どもたちの中には「地球の環境や海の大切さを実感しました。」といった感想があり、保護者からも「実際に体験することで、子どもたちが環境問題を考えるきっかけになった」との言葉が寄せられました。

まとめ

この『日本さばける塾 in 道の駅 東松島』は、単に料理を学ぶだけでなく、海や環境について深く考える機会を提供しました。地域の海を知り、それを未来につなげる取り組みが、今後も続いていくことが望まれます。イベントを通じて得た経験が、参加者一人ひとりの心に残り、海を守る活動へとつながっていくことを期待しています。

トピックス(子育て/育児)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。