函館市立高丘小学校、海洋STEAM教育で未来の海を学ぶ特別授業

函館市立高丘小学校、海洋STEAM教育で未来の海を学ぶ特別授業

2025年6月11日、函館市立高丘小学校の6年生54名が、津軽海峡フェリーを利用して特別授業を受けました。この授業は、日本昔ばなし協会と日本財団が共同で進める「海ノ民話のまちプロジェクト」の一環です。子どもたちは海を通じての学びを深め、次世代に美しい海を引き継ぐための大切な教訓を学びました。

初の海洋STEAM教育授業

函館市立高丘小学校では、修学旅行の一環として初めての海洋STEAM教育授業が行われました。津軽海峡フェリーの船内で実施されたこの授業は、観察や体験を通じて子どもたちに豊かな海の知識を伝えることを目的としています。フェリーに乗り込んだ子どもたちは、まず海が見えるデッキに出て、函館の美しい風景を観察しました。海風を感じながら、彼らはこの特別な体験の重要性を実感しました。

海ノ民話アニメーションを通じた学び

授業では、まず「函館の海を知ろう」をテーマに、海ノ民話のまちプロジェクトについての紹介が行われました。昨年制作した函館の民話「ムイとアワビの合戦」を基にしたアニメーションを視聴し、実際の民話や生物についての理解を深めました。このアニメーションは、地域の貴重な民話や文化を未来に伝えるための重要な手段です。

海洋生物の生態についての理解

アニメを視聴した後、子どもたちはムイ(オオバンヒザラガイ)やアワビの生態、函館の海に生息する多様な生物について学びました。専門家による解説では、津軽海峡の地理的特性が豊かな海藻環境を形成し、それが様々な水産資源を支えていることが説明されました。函館の真昆布が全国一の生産量を誇る理由や、昔から続く北前船の歴史についても触れられ、子どもたちの好奇心を刺激しました。

環境問題への意識を高める

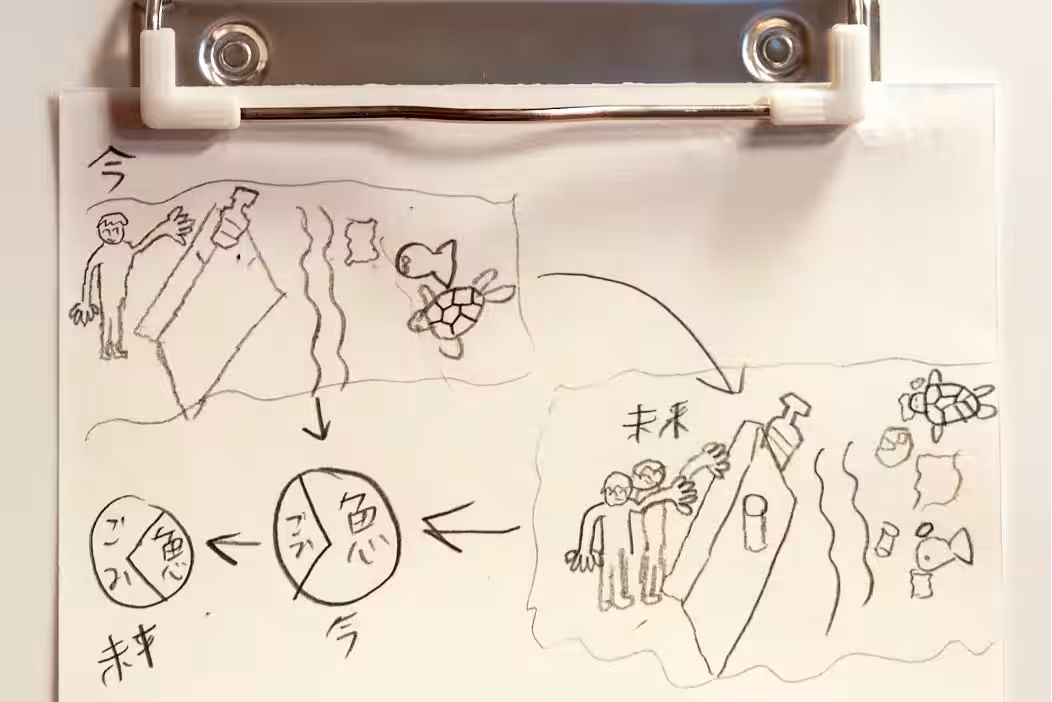

授業では、海洋プラスチック問題や水温上昇に伴う生物相の変化についても言及されました。子どもたちは、函館でもイカの漁獲が減り、温暖化の影響で新たな魚種が増えている現状を知りました。さらに、2050年には海洋ごみの量が魚を上回るとの予測に衝撃を受け、未来の海を守る重要性を再認識しました。

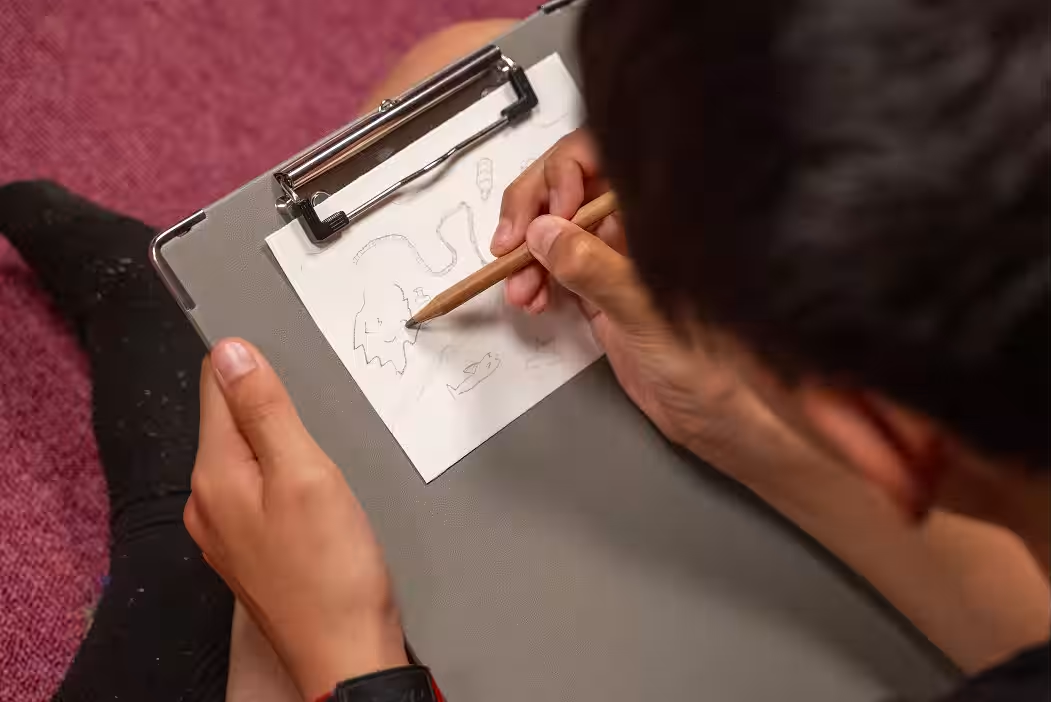

自由な表現を通じて未来を描くワーク

授業の最後には、子どもたちが「未来の函館の海」をテーマに自由に絵を描くワークショップが行われました。この活動を通じて、彼らは学んだことや感じたことを創造的に表現し、完成した作品は観光施設で展示される予定です。これにより、地域とのつながりも深まり、民話や文化の継承に寄与することが期待されています。

地域社会との連携

このプロジェクトは今後も地域との連携を大切にし、海洋教育や文化継承の機会を提供することを目指しています。学校教育や観光施設、地域行事などを通じて、海ノ民話アニメーションが活用されることで、子どもたちの学びの幅が広がることが期待されています。

この特別授業を受けた子どもたちは、口々に学びの感想を述べました。「ムイとアワビの話を初めて聞いて面白かった」「海のごみ問題が気になった」という声が上がり、この授業が彼らにとって貴重な体験となったことが伺えます。

函館市立高丘小学校が取り組む海洋STEAM教育は、未来につながる大切な学びを提供し、地域の文化と環境に対する意識を高める素晴らしい取り組みです。

トピックス(子育て/育児)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。