日本の公立小学校における体育教育と運動環境の課題とは

近年、笹川スポーツ財団の調査により、日本の公立小学校における体育教育と運動環境における新たな課題が明らかになりました。2023年10月、東京23区内の公立小学校で実施されたこの調査では、移民の子どもたちが運動やスポーツ活動に参加する際の実態が浮き彫りにされました。特に、日本人学生と移民学生の間で運動活動の参加状況や体力テストの結果に差があることが確認されたのです。

大阪から移住した人々や、外国で育った家庭の子どもたちが日本の公立学校に通う中で、様々な文化的背景や言語の壁を持っています。特に、移民家庭の子どもたちは日本語でのコミュニケーションに苦労し、学校内でのスポーツ活動においてもハンデを抱えていることが多いと考えられています。

今回の調査から見えてきた幾つかのポイントについてお伝えします。

1. 水泳が人気のスポーツに

調査の結果、移民の児童たちが特に水泳に対して高い興味を示していることが分かりました。日本人学生の中で水泳が好きと回答したのは61.8%に対し、移民の児童では75.9%と高かったのです。これは、宗教的理由で水泳の授業を受けられない児童もいる中で、初めてプールでの楽しさを経験する子どもが多いからかもしれません。

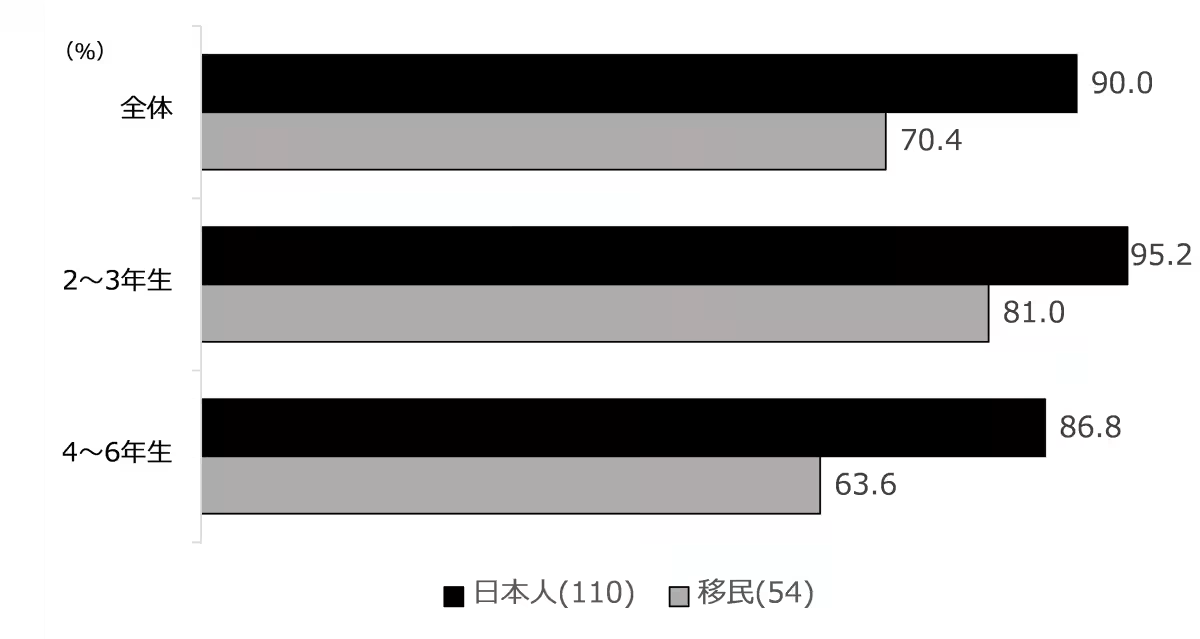

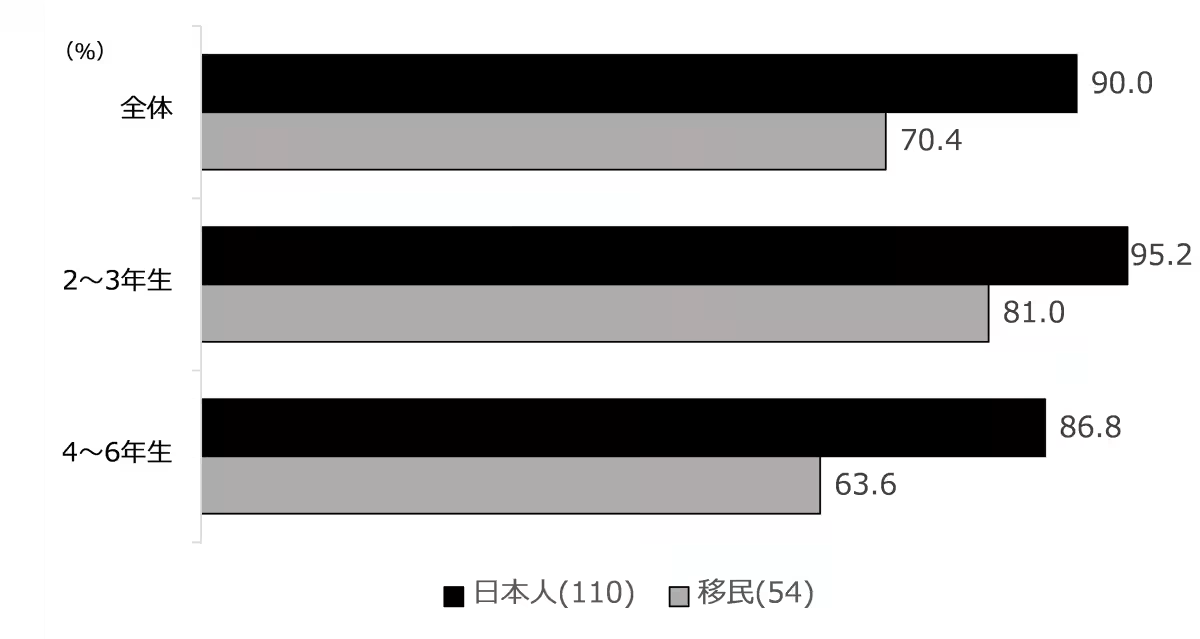

2. 運動活動への参加率に差

日本人児童が校内でスポーツや運動遊びをする割合は90.0%であるのに対し、移民の児童では70.4%と約20ポイントのギャップが結果として現れました。特に高学年になるほどその差が顕著であり、移民の子どもたちが校内でスポーツに参加できていない現状が浮き彫りになりました。

3. 体力テストの結果に見られる差

体力テストの結果から、移民と日本人の児童間で有意な差が示されました。特に反復横跳び、20mシャトルラン、50m走といった運動能力が、移民の児童では日本人の児童に比べて劣る傾向にありました。理由として、運動発育やルールの理解不足が挙げられます。

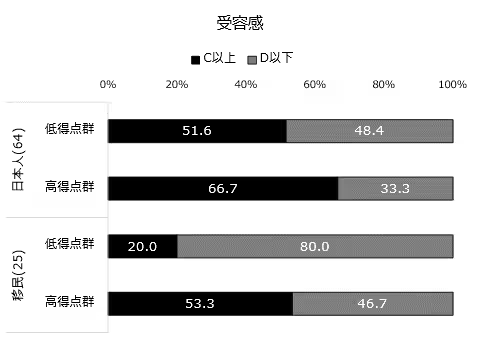

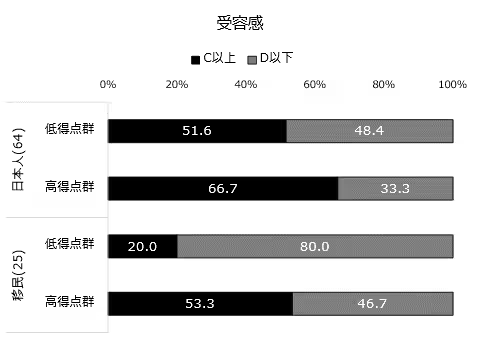

4. 受容感の重要性

運動有能感を聞いたところ、移民の児童は「先生や友だちから励まされる」という体験が体力テストの結果に直結していることが分かりました。運動に関心を持たせるには、周囲のサポートが必要不可欠です。

この調査から示された課題に対し、今後は社会全体での環境整備が必要です。学校現場では、特に言語的困難を抱える児童に対する理解とサポートが求められます。情報のわかりやすい提供や、異文化理解を深める取り組みが重要です。また、地域コミュニティとの連携を強化し、児童が多様な運動体験をする機会を増やすことも大切でしょう。

運動は子どもたちが成長するための大切な要素です。調査結果を踏まえ、すべての子どもたちが楽しく安全に運動に取り組める環境を整えることが社会的な責務となります。今後、笹川スポーツ財団などの活動を通じて、移民の子どもたちにとっても魅力的で参加しやすいスポーツ環境が実現されることを期待したいです。

調査背景

大阪から移住した人々や、外国で育った家庭の子どもたちが日本の公立学校に通う中で、様々な文化的背景や言語の壁を持っています。特に、移民家庭の子どもたちは日本語でのコミュニケーションに苦労し、学校内でのスポーツ活動においてもハンデを抱えていることが多いと考えられています。

調査結果の概要

今回の調査から見えてきた幾つかのポイントについてお伝えします。

1. 水泳が人気のスポーツに

調査の結果、移民の児童たちが特に水泳に対して高い興味を示していることが分かりました。日本人学生の中で水泳が好きと回答したのは61.8%に対し、移民の児童では75.9%と高かったのです。これは、宗教的理由で水泳の授業を受けられない児童もいる中で、初めてプールでの楽しさを経験する子どもが多いからかもしれません。

2. 運動活動への参加率に差

日本人児童が校内でスポーツや運動遊びをする割合は90.0%であるのに対し、移民の児童では70.4%と約20ポイントのギャップが結果として現れました。特に高学年になるほどその差が顕著であり、移民の子どもたちが校内でスポーツに参加できていない現状が浮き彫りになりました。

3. 体力テストの結果に見られる差

体力テストの結果から、移民と日本人の児童間で有意な差が示されました。特に反復横跳び、20mシャトルラン、50m走といった運動能力が、移民の児童では日本人の児童に比べて劣る傾向にありました。理由として、運動発育やルールの理解不足が挙げられます。

4. 受容感の重要性

運動有能感を聞いたところ、移民の児童は「先生や友だちから励まされる」という体験が体力テストの結果に直結していることが分かりました。運動に関心を持たせるには、周囲のサポートが必要不可欠です。

課題解決へのアプローチ

この調査から示された課題に対し、今後は社会全体での環境整備が必要です。学校現場では、特に言語的困難を抱える児童に対する理解とサポートが求められます。情報のわかりやすい提供や、異文化理解を深める取り組みが重要です。また、地域コミュニティとの連携を強化し、児童が多様な運動体験をする機会を増やすことも大切でしょう。

まとめ

運動は子どもたちが成長するための大切な要素です。調査結果を踏まえ、すべての子どもたちが楽しく安全に運動に取り組める環境を整えることが社会的な責務となります。今後、笹川スポーツ財団などの活動を通じて、移民の子どもたちにとっても魅力的で参加しやすいスポーツ環境が実現されることを期待したいです。

トピックス(子育て/育児)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。